各種膜厚計の原理と特長について

膜厚計は、塗装面の厚さを測定するための測定器です。

家電製品や自動車、道路の標識、ガードレールなど、身の回りには塗装されたものが様々な状態で存在しています。

塗装の量が多すぎれば、塗料が無駄になるだけでなく、ひび割れの原因につながることもあります。

逆に塗装の量が少ないと、変色や光沢の劣化、ひいては下地の露出によるサビの原因にもなりかねません。

このように塗装の工程における膜厚の管理はとても重要であり、そこでの測定に用いられるのが膜厚計です。

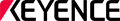

分光干渉式膜厚測定器

広波長帯域の光を測定対象に照射し、表裏面で反射した光の干渉強度スペクトルをもとに膜厚を測定します。

測定結果を測定対象の屈折率で割ることで膜厚が求まります。

多層膜の場合、各膜の境界面で反射した光を干渉させることにより、各膜厚の測定が可能です。

電磁式膜厚計

測定対象にプローブを接触させて、磁石が持つ「引っ張る力」の強さで磁束密度が変化して、電磁石を流れる電流量の変化から膜厚を測定します。時制金属の母材にコーティング・ライニングされた塗膜(非磁性金属層、無機層、有機物層)の膜厚を測定できます。

・塗膜が薄い場合は、プローブと下地の距離が近いため、プローブ先端の磁石を流れる電流は大きくなります。

・塗膜が厚い場合は、プローブと下地の距離が遠くなることで、電磁石を流れる電流量の変化が小さくなります。

プローブ先端の磁石を引っ張る力が、下地までの距離に比例する性質を利用して、膜厚を計算します。

すでに塗膜が磁気を帯びている場合は、正確な膜厚を測定できません。

- 下地:鉄、鋼、フェライト系ステンレスなどの磁性体

- 塗膜:メッキ、ペイント、樹脂膜などの非磁性体

渦電流式膜厚計

コイルの入ったプローブを接触させて、通電させたときに生じる渦状の電流を測定することで、膜厚を測定します。

・膜厚が薄い場合は、プローブと下地の距離が近いため、金属面上に生じる渦電流の値が強くなります。

・塗膜が暑い場合は、プローブと下地の距離が遠いため、その値が弱くなります。

金属面上に生じる渦電流の値が、下地までの距離に比例する性質を利用して膜厚を計算します。

渦流式膜厚計は、渦電流の振幅により膜厚を測定する「接触式」と、渦電流の位相差により膜厚を測定する「非接触式」に分けられます。

塗膜が電気を通さない絶縁性の被膜であることが、渦流式膜厚計を使用するときの条件です。

- 下地:アルミ、銅などの非磁性金属

- 塗膜:プラスチック、樹脂、ゴムなどの絶縁性被膜

赤外線膜厚計

測定対象に赤外線を照射して、透過光(または反射光)を分光することによって得られるスペクトルをもとに膜厚を測定します。

塗膜に赤外線を照射すると、塗膜の素材と厚さに応じた特定波長の赤外線吸収現象が生じます。

塗膜に用いられる素材の「吸収率と膜厚との関係」をもとに、測定対象の膜厚を算出できます。

リアルタイムに測定結果が求められる現場では、膜厚の測定に直接関係しない要因(光源の変動、測定対象の色の濁りなど)の影響を少なくするために3波長方式が多く採用されています。

超音波膜厚計

測定対象にプローブを接触させて、センサーから発信した超音波が下地に反射して戻ってくるまでの時間をもとに膜厚を測定します。

超音波膜厚計による膜厚は、以下によって求められます。

D=1/2×C×t

D:膜厚(m)、C:測定対象の音速(m/s)、t:超音波が測定対象を往復する時間(s)

測定対象の音速は、材質ごとにおおよその値が定められています。ただし、同じ材質であっても種類が異なると、音速にも差異が生じます。そのため、超音波膜厚計を使用する際は、実際の測定対象をもとにした調整(校正)が必要です。