他の原理の顕微鏡との違いについて

顕微鏡には、光学顕微鏡、電子顕微鏡、走査型プローブ(原子間力)顕微鏡などの種類があります。

- ・光学顕微鏡:観察対象に光を照射して、反射光や透過光を焦点レンズで結像させて拡大観察する

- ・電子顕微鏡:観察対象に電子線を照射して拡大観察する

- ・走査型プローブ顕微鏡:観察対象の表面をプローブ(触針または探針)でなぞって表面形状を拡大観察する

共焦点レーザー顕微鏡は、光学顕微鏡の中の1つに位置付けられています。

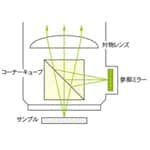

レーザー照射から画像表示までの流れは以下のとおりです。

- (1)光源からレーザーを照射

- (2)対物レンズを通過したレーザーが観察対象を走査

- (3)観察対象からの反射光が再度、対物レンズに入射

- (4)ハーフミラーで反射光の経路を検出器に向けて変更

- (5)結像位置に設けられたピンホールで散乱光を排除

- (6)検出器に入射したレーザーを増幅して三次元画像を表示

上記において、(1)(5)(6)は他の顕微鏡と比較したときの共焦点レーザー顕微鏡の特長と言えます。

光源にレーザーを使用・・・(1)

共焦点レーザー顕微鏡は、光源にレーザーを使用しています。

可視光の中でも波長が短く直進性の高い光を用いているため、環境光の影響を受けにくい特長をもっています。

他の光学顕微鏡では観察しにくいとされる、表面反射率の低い材質、傾斜角度の大きな部分に対しても有効です。

ピンホールによる散乱光の排除・・・(5)

共焦点レーザー顕微鏡には、検出器に入射する直前(結像位置)に「ピンホール」と呼ばれる小さな穴が設けられています。

対物レンズに入射する反射光には、観察には適さない光(散乱光や意図しない反射光)が含まれます。これらが検出器に入射するのを制限するのがピンホールです。進行経路の異なる光がここで排除されるため、画像化に最適な反射光のみが検出器に入射します。

ピンホール径を大きくすると、検出器に入射する反射光には不要な光が混在しやすくなります。逆に、ピンホール径を小さくすると、通過する反射光が制限されるため検出器への入射量が削減されてしまいます。

そのため、ピンホール径の大きさの調整は、共焦点レーザー顕微鏡の性能を向上させるうえで重要なポイントになっています。

画像処理による三次元画像の構成・・・(6)

検出器に入射した反射光は、増幅器で増幅された後、デジタルデータに変換されて三次元画像を構築します。

接眼レンズを覗いて観察する光学顕微鏡は、反射光をそのまま肉眼で認識しています。そのため、観察対象の明るさや鮮明度は、観察環境に大きく依存しています。

これに対して、共焦点レーザー顕微鏡は、レーザー共焦点光学系で得られた画素ごとの情報を画像処理して三次元画像を構築しています。そのため、微細な形状の観察、観察目的に応じた表示の変更、疑似断面の生成なども可能です。