生産性と生産効率は、どう違う?

「生産性」と「生産効率」、似た言葉ですが、その考え方は異なります。また、互いに関係しあう場合もあるため、意味の理解や使い分けは重要です。

- この記事でわかること

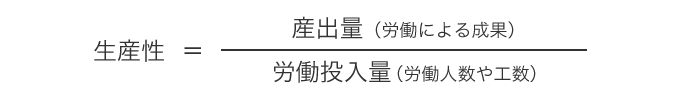

生産性とは

「生産性」とは、産出量(アウトプット)を投入した労働の量(インプット)で割ったものを指します。つまり、少ない人数・工数でたくさん生産すれば、生産性が高いということになります。

なお、分母は求める生産性の性質によって異なります。上記のように「労働生産性」を求める場合は、労働投入量、「資本生産性」の場合は資本投入量、「原材料生産性」の場合は原材料投入量が分母となります。

生産効率とは

一方、「生産効率」は、生産に必要となる労働力を実際に使った労働力で割ったものです。生産に要したエネルギーの割合を算出するため、無駄な投入が少ないほど、生産効率が良いといえます。生産そのものの効率を表すものであるため、生産効率は100%に近づけることが理想的です。

生産性と生産効率の関係

「生産性」は、単純に高ければ良いとは限りません。例えば、 「生産性は高いが、生産効率が悪い」という事態も起こり得ます。個別に生産性(出来高)を必要以上に向上させた場合、仕掛品や売掛品の在庫が増加します。それに伴い、在庫の保管場所の確保や出入庫作業、在庫管理などのコスト(投入労働力)が増え、生産効率が低下します。つまり、本来必要ではなかった労働力が発生することで、実際の原価が上がってしまうことになります。

生産性の向上と生産効率の最適化を両立するには、目先の出来高や効率にとらわれず、生産全体の稼働率や標準時間などを踏まえ、総合的に判断・改善することが重要だといわれています。

製造現場における労働生産性

製造業における労働生産性の国際比較(ドル換算)では、OECD主要29ヵ国中、日本は1995年で1位だったところ、2000年頃から後退しはじめ、為替の影響もあり2015年時点で14位でした*1。

そこで、 2015年に日本経済再生本部は、世界一のロボット活用社会を目指す「ロボット新戦略」を決定。製造現場では、労働生産性向上の切り札として産業用ロボットの導入がより積極的に進められるようになりました。技術の進歩や規制緩和、国や自治体による補助金などが追い風となり、人と一緒に働く協働ロボットなど多種多様なロボットの導入により、労働生産性が向上した事例が多数報告されています*2。

- 出典:*1 公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較 2017」

- *2 経済産業省「 ロボット導入実証事業 事例紹介ハンドブック 2017」

- 関連ページ