粗さ計とは

部品の加工面の状態(ツルツルやザラザラ)を測定するのが「粗さ計」です。

測定結果から得られた粗さ曲線をもとに、各種指標を用いて加工面の指示や評価をおこないます。

粗さ計には、触針を使用する「接触式」と、レーザーなどを使用する「非接触式」があります。

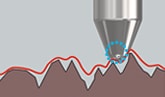

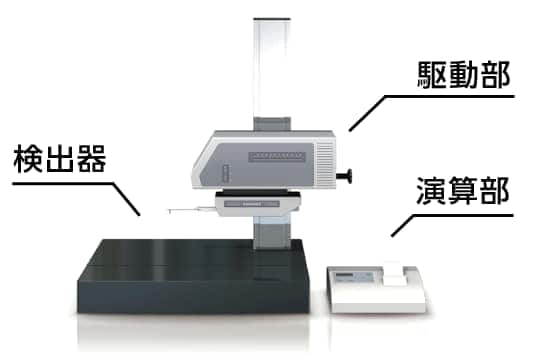

接触式

触針の先端を測定対象に接触させて部品の表面の状態を測定します。

測定対象の表面をなぞりながら、触針の上下方向の変化(変位)を検出して記録する方式です。

接触式の粗さ計では、触針の先端Rをできるだけ小さくして、接触圧を低くすることが、微細な形状を高精度で測定するためのポイントになります。

材質にはサファイヤまたはダイヤモンドが使用されていてます。

触針の先端径は、通常10µm以下が必要であり、理想的な形状は球状の先端をもつ円錐になります。

測定対象に直接触れるため、明瞭な形状波形が得られる、長い距離が測定できるなどの特長があります。

その反面、以下のようなことにも注意が必要です。

| 触針の摩耗 | 測定対象と直接接触するため、摩擦により摩耗が生じます。触針の形状が直接測定結果に影響するため、状態に応じて研磨(または交換)が必要になります。 |

|---|---|

| 対象物への圧痕 | 硬質な素材でできた触針を一定の圧力で接触させるため、観察対象が傷つく場合があります。高速で移動させるときにも注意が必要です。 |

| 最小測定値 | 粗さ計で測定できる形状は、触針の先端径に依存しています。先端径よりも小さな溝などは測定することができません。 |

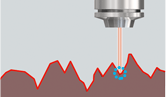

非接触式

触針の代わりに光を使用しているのが、非接触式の粗さ計です。

共焦点方式や白色干渉方式など、原理の違いにより複数の測定方式があります。

- ・共焦点方式 :測定対象に光を照射して、その反射光を読み取って測定します。この時、ピンホールを使用してピントのボケを排除して高精度な測定を実現する「共焦点光学系」と呼ばれる構造を持つことからこのように呼ばれます。

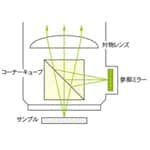

- ・白色干渉方式 :測定対象の広い範囲に白色光を照射します。この光の一部を分離して参照面(ミラー)に照射し、参照面、対象物それぞれの反射光を合成した際に発生する干渉縞によって形状を算定します。

非接触式の場合、表面粗さの測定と合わせて形状測定をおこなうものが多数あります。

測定結果を三次元データ化して、高さ、平面度、平面プロファイルなど様々な測定をおこないます。

非接触式では、接触式で課題となっていた、触針の摩耗、対象物への圧痕、最小測定値の制限を解決しています。加えて、測定時間が短く精度の高い測定結果を得られることもその特長です。

一方で、光の届かない場所や反射が正常に得られない形状は苦手となりますので、複雑な形状をしている対象物を測定する際には、置き方を変えたり、最表面が露出するようカットしたりする工夫が必要です。

これらを踏まえて、測定対象に合った機器を選ぶことが大切です。