「死角」の再認識が鍵。ヒヤリハットや事故の防止策

人の視界において物理的に見ることができない範囲である「死角」は、安全を妨げる要因となることが少なくありません。

ここでは、自動車のような日常的に使用される乗り物を例に、死角がどのように生じるかを説明。そして、製造現場に潜むさまざまな死角の例と、死角が原因で生じやすいヒヤリハットや事故への対策方法などについて紹介します。

- この記事でわかること

死角とは

「死角」とは、周囲の障害物や使用する道具の構造といった理由などにより、見ることができない範囲のことです。たとえば、日常生活においては、道の曲がり角の向こう側や、自動車の運転席から見ることができない範囲などが身近な死角といえます。まずは身近な自動車を例に、死角がどのようにして生じるかを考えてみましょう。

自動車における死角

自動車運転時の死角は周囲の障害物だけでなく、自動車の構造によっても生じます。安全を確保するためには、乗っている自動車の構造によってどのような死角が生じるかを認識しておくことが大切です。構造上の死角と要因について、一般的な乗用車を例に説明します。

- ・車体の周囲

- 車高が高いほど車体周囲の死角が増えます。コンパクトカーやミニバン、SUVは、セダンやステーションワゴンなどに比べ車高が高いため、車体周りの死角が多くなる傾向があります。また、SUVはボンネットが長く、車体前方にも大きな死角ができます。

- ・ピラー(柱)

- フロントガラスの両サイドにあるピラーは、右左折時に死角を作ります。セダンやステーションワゴンは、ルーフ(天井)が低い分ピラーの傾斜角度が急なため、死角ができる範囲が広くなります。また、ステーションワゴンは、車体後方のピラーの数が多い分、後方の死角も多くなります。

こうした構造による死角の違いは、レンタカーやカーシェアなど、いつもと違う自動車に乗ったとき、違和感や不安を感じる大きな原因です。安全を確保するうえで死角を意識し、姿勢を変えるなどして視界を確保しながら、ピラーの向こうや後方に人影や障害物がないかを確認することが重要です。

このように自動車の車種が異なるだけでも注意すべき死角が異なります。それが、製造現場のように複雑かつ動的な場所となると、さらに多くの死角が存在します。

製造現場での死角と対策

製造現場は、多種多様な機械・設備・動線で構成され、常に人やモノが動いている場所であるため、さまざまな死角と向き合うことになります。そのため、死角によるリスクの把握と注意は、安全確保において大変重要です。

工場施設内で運用される自動車、フォークリフトでの死角の例を挙げます。

フォークリフトでの死角

製造現場において材料・部材・部品・ワーク・完成品などの運搬に欠かせない乗り物が、フォークリフトです。倉庫などフォークリフトを使う場所では、人が歩行したり、在庫管理やピッキングなどの作業を行ったりするため注意が不可欠です。フォークリフトの動線と人の動線が交わる際、死角となる角にミラーを付けたり、フォークリフトの往来時にランプや音で知らせたりといった対策が代表的です。

ただし、フォークリフトにも自動車と同様に構造上の死角があるため、運転時には注意が必要です。一般的なカウンター式フォークリフトでは、前方の左右にある2本のマストの向こうが死角になります。つまり、近くに人がいてもマストの位置に重なると見ることができません。

そのため、運転者はどんなに急いでいても、安全なスピードで走行し、曲がり角などでは運転席で前傾姿勢を取りながら、マストの向こう側の視界を確保するなどの安全確認が重要となります。また、動線が交わる場所や曲がり角・大きな荷物・倉庫の柱の近くなど死角になりやすい場所では、運転者はもちろん歩行者にも注意を促すため、視認性の高い目印を付けるといった対策が有効です。

- リーチ式フォークリフト特有の死角と注意点

小型・小径で、狭い場所でも小回りが利くリーチ式フォークリフトもカウンター式フォークリフトと同様に死角への注意が必要です。また、リーチ式では特有の構造によるヒヤリハットや事故にも注意が必要です。

多くの場合、リーチ式は、進行方向を決める後部の小径タイヤが車体に隠れて見えにくくなっています。タイヤの方向が真っ直ぐだと思い込み、慌てて発進してしまうと、思わぬ方向に進んでしまい大変危険です。

どれだけ急いでいても急発進は避け、タイヤの向きやハンドルの状態を確認し、ゆっくり発進する必要があります。また、リーチ式フォークリフトの使用後は、次に乗る人が安全に発進できるよう、タイヤの向きを直して停車するルールを設けて必ず守るなど、安全確保を徹底することが大切です。

動線や機械装置の周りでの死角と対策

- ・台車やハンドリフトでの死角

- 製造現場内で、人が台車やハンドリフトを使って重量物を搬送しているときに多いのが、曲がり角など死角での出合い頭の衝突です。死角でのリスク以外にも運搬者は荷物に視線や気を取られることが多いため、人の存在に気づかないことがあります。治工具を置いた棚にぶつかった場合も、重い治工具の落下により他の人が怪我をすることがあります。事故に至らなくても、ヒヤリハットの発生は少なくありません。

- 対策として代表的なのが、ドーム状のミラーの設置です。しかし、運搬者がハンドリフトの荷物にばかり気を取られてしまう、トラブル発生時に焦って電話で話しこんだり資料を見たりしながら歩いてしまう、現場に来訪者を案内しながら会話に夢中になってしまうといった状況では、人はつい死角やミラーの存在を忘れてしまい、対策がうまく機能しない可能性もあります。

周知や注意を徹底しても、ヒューマンエラーを完全に撲滅することは簡単ではありません。視覚での注意と認知がうまく浸透しない場合は、音や光を使って侵入や存在を知らせるといった対策が必要になります。しかし、たとえば台車やハンドリフトに鈴またはブザーなどをつけて動くたびに音が鳴るといった対策は、労働環境の快適さを損ないかねず現実的とはいえません。そのため、次の例で紹介するようなセンシング技術の活用が、最も有効な手段といえます。 - ・自動搬送や機械・装置、ロボット運用での死角と対策

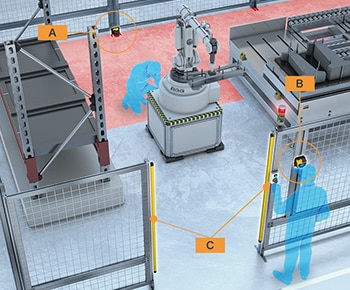

- 機械・装置などをフェンスで覆ったり、AGV(無人搬送車:Automatic Guided Vehicle)と動線を分けることは基本的な対策ですが、ヒヤリハットや事故の防止には、死角にも配慮した対策が必要です。機械は人と違ってドーム状のミラーを確認して臨機応変に対応できません。しかし、セーフティレーザスキャナやセーフティライトカーテンなど、センシング技術を活用することで、死角を含む必要なポイントやエリアで、必要なときだけ人に対して警告したり、機械・装置側の動作を自動的に停止させることができます。こうしたことを「機械安全」といいます。

- たとえば、人や障害物がエリア内に存在することをセンシングするコンパクトなセーフティレーザスキャナはAGVに搭載され、人にとって死角となる場所であっても、進行方向の人や障害物の存在を感知して起動を抑止したり走行を停止したりするなど、自動搬送の安全性向上に広く活用されています。

また、装置やロボットアームの周りにセーフティ機器を設置することにより、死角になりやすい場所でメンテナンス作業をしている人を検知して別の人が誤ってロボットを始動できないようにしたり、人の侵入を感知すると機械・装置・ロボットなどを停止させたりすることもできます。

- A・B

- セーフティレーザスキャナ

- C

- セーフティライトカーテン

なお、人と一緒に働く協働ロボットの多くは、視覚(カメラの映像)をピッキングなどの作業に使用しますが、安全確保に触覚(センサ)を使うことで機械側の死角そのものを排除しています。アームが人や障害物にわずかでも接触すると、それを感知してすぐに動作を止めます。このように、機械そのものの安全性を高めることも対策として有効です。

さらに、近年はライントレースなど指定した動線上を進むだけの無人搬送に留まらず、AI(人工知能)活用の研究による自律的な無人搬送も注目されています。たとえば、施設内の死角ができやすい曲がり角などに取り付けた、第三者視点のカメラで得た映像からAIが人の動きを感知して分析・予測。その結果を無人搬送機にフィードバックして制御することで、人や障害物を柔軟に避けながら進むことができる、インテリジェントな搬送システムの研究も進んでいます。

製造現場での死角=「灯台下暗し」

死角の多くはたとえ近くても見えない状態、つまり「灯台下暗し」といえます。死角によるリスクを検討する際、より人に近いところにも注目することが大切です。

その最たる例が、作業者自身の衣服や装備の状態です。休憩後に必要な装備を付け忘れたまま現場に戻ってしまうヒューマンエラーは珍しくありません。また、服の一部がはみ出たまま機械で作業すると、巻き込みの危険があります。防止には第三者による客観的なチェックが有効です。

しかし、自動化や省人化が進むにつれ、こうしたエラーに気づき指摘する第三者が周囲にいない状況が増える傾向にあります。そこで近年は、カメラが捉えた現場の映像をAI(人工知能)が解析し、作業者の装備や服装に不足・不備がないかを自動検知するシステムの研究も進んでいます。

AIと聞くと、どこか殺伐とした印象があるかもしれません。しかし、冒頭で挙げた自動車の分野では、運転アシストや自動運転など身近な技術は常に進歩しています。センシングやAIの技術が、灯台の下、つまり死角を照らし、わたしたちの安全を守る頼もしい存在として、製造現場のあらゆる場面で有効活用される日も、そう遠くないかもしれません。

- 関連ページ