体積の測定(1/3)

- 分類:

- 難易度の高い寸法測定

体積の測定方法によるメリット・デメリットと解決法

物体の測定項目には、長さや面積、角度や重量のほかに立体が占める空間の大きさを示す「体積」という要素があります。体積は、液体・気体・個体などで幅広く使われ、身の回りにも体積を基準にしたものが多数あります。しかし、定規やノギスで直接測定できる長さ、各辺の長さから計算式で求められる面積とは異なり、体積を正確に測定することは非常に難しいものです。こちらでは、体積測定の基礎知識、従来の体積計測方法やそれぞれの問題点、三次元測定機を活用した最新の体積測法定などをご紹介します。

体積の基礎知識

体積とは、立体が空間の中で占める大きさを指し、日本語では「嵩(かさ)」とも言います。単位は、国際単位系(SI/SI単位)で「m3(立方メートル)」が使用されます。数学的には、三次元空間内の部分集合(=図形)の定義関数を積分することで体積を求めますが、実際には積分ではなく専用の測定機器を用いて実測から求めます。ちなみに体積を測定する器具・機械を総称して「体積計(Volume Meter)」と呼びます。また、ある容器に入る量を指す「容積」「容量」という言葉もあり、物理量としては体積と同様なので単位も同じ「m3(立方メートル)」が使用されます。

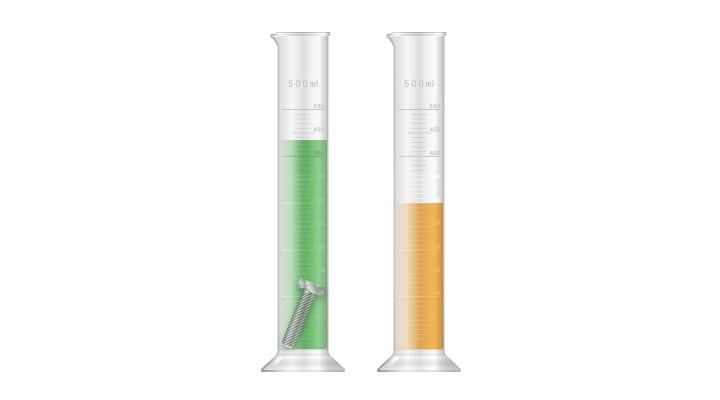

体積を求める公式

体積は、立体の形状により以下の公式から求めることができます。しかし、公式は立方体や直方体、柱体、球、正多面体などに限られ、複雑な形状には適合しません。そのため公式は、実際の現場で利用されることは非常に少なくなっています。しかし、体積測定の基礎知識として覚えておく必要があります。

体積計とは

体積計とは、気体・液体などの体積を測定する器具・機械の総称です。容積計とも呼ばれ、代表的なものとしては「枡(ます)」、化学実験・医療用などで使われるフラスコやメスシリンダー、ピペット、ビュレットなどがあります。