ここでは、取得データの編集方法について説明します。

|

名称 |

説明 |

|

|

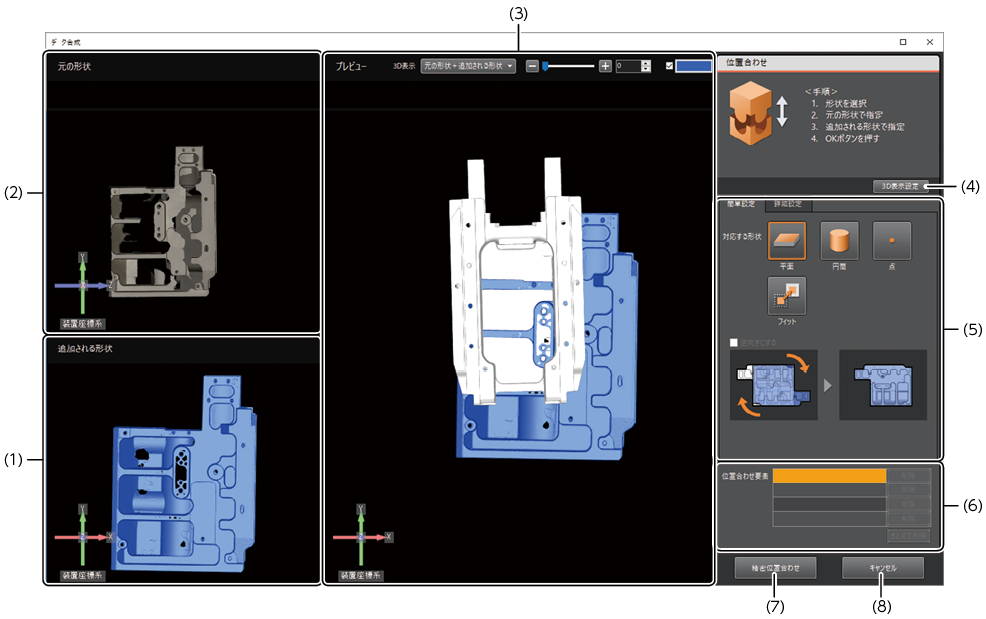

(1) |

追加形状表示領域 |

追加するデータの形状を表示します。 領域内をドラッグすることで、データを回転できます。 |

|

(2) |

元形状表示領域 |

元のデータの形状を表示します。 領域内をドラッグすることで、データを回転できます。 |

|

(3) |

プレビュー領域 |

データ合成後のプレビュー画像を表示します。 領域内をドラッグすることで、データを回転できます。 |

|

(4) |

[3D表示設定]ボタン |

クリックすると、[3D表示設定]画面を表示します。 |

|

(5) |

位置合わせ形状設定エリア |

位置合わせ形状を設定するためのツールが配置されています。 |

|

(6) |

位置合わせ要素表示エリア |

設定済みの位置合わせ要素が一覧で表示されます。[削除]ボタンまたは[まとめて削除]をクリックすると位置合わせ要素を削除できます。 |

|

(7) |

[精密位置合わせ]ボタン |

クリックすると、設定済みの位置合わせに基づきデータを合成します。 |

|

(8) |

[キャンセル]ボタン |

データ合成をせずに[データ合成]画面を閉じます。 |

|

名称 |

説明 |

|

|

(1) |

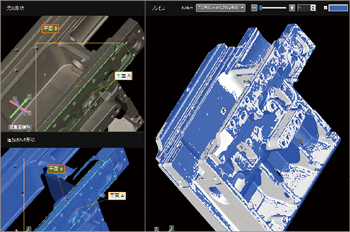

画像表示領域 |

取得するデータが表示されます。 ステージ回転連結をした場合は、合成後のデータが表示されます。 |

|

(2) |

メッシュ編集ツール |

不要領域を削除するためのツールが配置されています。 |

|

名称 |

説明 |

|

|

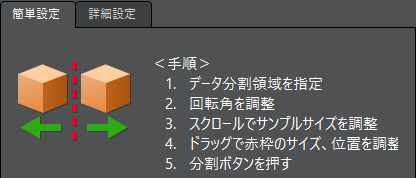

(1) |

プレビュー領域 |

データ分割後のプレビュー画像を表示します。 [簡単設定]では、領域内をドラッグすることで、データの分割枠を移動できます。 [詳細設定]では、領域内をドラッグすることで、データを回転できます。 |

|

(2) |

データ分割エリア |

分割するためのツールが配置されています。 |

|

(3) |

[分割]ボタン |

クリックすると、設定に基づきデータを分割します。 |

|

(4) |

[キャンセル]ボタン |

データ分割をせずに[データ分割]画面を閉じます。 |

データを合成するために、[データ合成]画面を表示します。

- 計測データを開きます。

|

|

必要に応じて、以下の前処理をおこないます。

|

- [測定データ]メニューから[データ合成]を選択します。または、[データ編集]ボタンをクリックして表示される[データ合成]ボタンをクリックします。

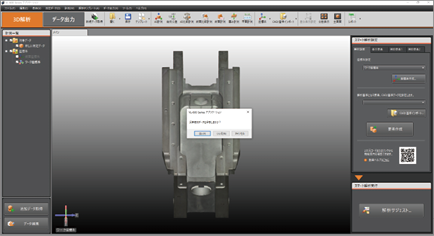

ダイアログボックスが表示されます。

[データ合成]画面で、データを合成します。

- データの位置合わせ方法を[簡単設定]、[詳細設定]から選択します。

- 位置合わせ位置のツールを選択します。

- [元の形状]、[追加される形状]で位置合わせ位置をそれぞれ設定します。

[位置合わせ要素]に設定した位置合わせが表示され、位置合わせが実行されます。

- 必要に応じて、手順2~手順3の手順で位置あわせを繰り返します。

- [精密位置合わせ]ボタンをクリックします。

データが合成されます。

簡単設定では、試料上で位置合わせをするポイントをダブルクリックします。

位置合わせの形状は、以下から選択できます。

|

|

ダブルクリックして選択した領域から「平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

ダブルクリックして選択した領域から「円筒」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

ダブルクリックして選択した領域から「点」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

ダブルクリックで選択した領域データ全体を用いて、位置合わせします。 |

- 位置合わせの要素・領域範囲を選択します。

- 追加形状表示領域と元形状表示領域で正確に位置合わせできる特徴点を指定します。

位置合わせ対象として認識された場所が緑色で表示されます。

両方の領域で領域を指定すると、位置合わせ要素が作成されます。

|

|

位置合わせを正確に行うには、直交する2面以上の 領域を指定します。

|

|

|

[1組目の要素を逆向きにする]チェックボックスをONにすると、1組目の要素を逆向きに位置合わせをします。

|

- [精密位置合わせ]ボタンをクリックします。

|

|

「精密位置合わせ」は、指定された要素・領域の位置合わせ情報を参考に、データ全体を使って位置合わせの最適化を実施します。 |

詳細設定では、位置合わせをするポイントを詳細に設定できます。

位置合わせの形状は、以下から選択できます。

|

|

任意に指定した形状から「平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「円筒」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「円錐」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「球」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「点」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

指定したエリアに含まれるデータそのものを用いて、位置合わせします。 |

|

|

任意に指定した形状から「2平面の対称面(中面)」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「指定した軸を通る平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [平面]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意に指定した形状から「円筒」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [円筒]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意に指定した形状から「円錐」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [円錐]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

この後の手順は「平面」と同じです。

|

|

任意に指定した形状から「球」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [球]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

任意に指定した形状から「点」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [点]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

指定したエリアに含まれるデータそのものを用いて、位置合わせします。 |

|

|

|

- [フィット]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした個所を含む連続する領域を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

領域に含まれるデータを用いて、位置合わせします。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して詳細設定タブの初期画面に戻ります。 |

|

|

任意に指定した形状から「2平面の対称面(中面)」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [対称面]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [もう1つの平面を指定する]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 手順2、3の手順で領域を指定します。

|

|

[逆向きにする]チェックボックスをONにすると、逆向きに位置合わせをします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して詳細設定タブの初期画面に戻ります。 |

|

|

任意に指定した形状から「指定した軸を通る平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [軸平面]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域(軸要素)を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [平面を指定する]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 手順2、3の手順で領域(平面要素)を指定します。

|

|

[逆向きにする]チェックボックスをONにすると、逆向きに位置合わせをします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して詳細設定タブの初期画面に戻ります。 |

プレビュー領域の上にある各種ツールをクリックすると、プレビュー領域の表示を切り替えられます。

プレビュー領域に表示する画像の種類を以下から選択します。

- [元の形状+追加される形状]

プレビュー領域に元の形状と追加される形状を合成した画像を表示します。

- [元の形状]

プレビュー領域に元の形状を表示します。

- [追加される形状]

追加される形状を表示します。

表示する追加される形状の透過度を0~100の値で指定します。

チェックボックスをONにすると、追加される形状を表示領域の色で表示します。

表示領域をクリックすると、設定する色を変更できます。

不要な位置合わせ要素を削除します。

- 削除したい位置合わせ要素の[削除]ボタンをクリックします。

位置合わせ要素が削除されます。

|

|

すべての位置合わせ要素を削除する場合は、[まとめて削除]ボタンをクリックします。 |

作成した位置合わせ要素の順番を入れ換えます。

|

|

位置合わせ要素の順序に応じて、拘束の順序が決まります。 |

- 順番を入れ換えたい位置合わせ要素をマウスでドラッグして移動します。

3Dデータから不要な部分を削除するために、[不要データ削除]画面を表示します。

- 計測データを開きます。

|

|

測定データが不完全な場合は、同じ測定条件でデータを再取得します。 |

- [測定データ]メニューから[データ削除・穴埋め]を選択します。または、[データ編集]ボタンをクリックして表示される[データ削除・穴埋め]ボタンをクリックします。

3Dデータから不要な箇所を削除します。

- [不要データ削除]タブの[領域選択方法]から領域の指定方法を選択します。

- 領域を選択します。

- [データ削除]ボタンをクリックします。

3Dデータから選択した領域が削除されます。

|

|

|

- 手順1~3を繰り返します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意にクリックした複数点を頂点とする多角形の内側を領域として設定します。 |

|

|

任意にクリックした複数点を頂点とする多角形の外側を領域として設定します。 |

|

|

任意にダブルクリックした点を通る連続した領域を領域として設定します。 |

|

|

指定した平面で分割した領域を領域として設定します。 |

|

|

任意にダブルクリックした平面で領域を2つに区切り、クリックした方の領域を領域として設定します。 |

|

|

任意にダブルクリックした平面から指定オフセット量離れた平面で領域を2つに区切り、クリックした方の領域を領域として設定します。 |

|

|

任意にダブルクリックした基本計測要素を領域として設定します。 |

|

|

微小な連続領域をすべて選択します。 |

|

|

領域を反転させます。 |

3Dデータの不要な穴を埋めます。

- [穴埋め]タブの処理方法から処理方法を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

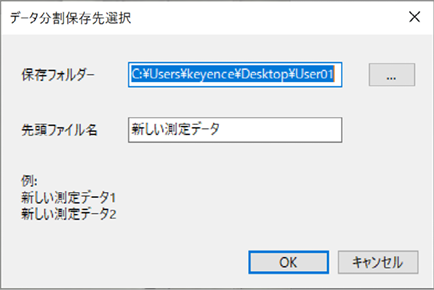

データを分割するために、[データ分割]画面を表示します。

- 計測データを開きます。

|

|

測定データが不完全な場合は、同じ測定条件でデータを再取得します。 |

- [測定データ]メニューから[データ分割]を選択します。または、[データ編集]ボタンをクリックして表示される[データ分割]ボタンをクリックします。

[データ分割]画面で、データを分割します。

- データの分割方法を[簡単設定]、[詳細設定]から選択します。

- [分割]ボタンをクリックします。

[データ分割保存先選択]ダイアログボックスが表示されます。

- [保存フォルダー]ボックス、[先頭ファイル名]ボックスをそれぞれ入力し、[OK]ボタンをクリックします。

データが分割されます。

簡単設定では、分割数を設定して、データを分割します。

- データの分割数を[縦]ボックス、[横]ボックスから選択します。

- データの並び順を[順序]ラジオボタンから選択します。

- 必要に応じて、3Dデータの回転角度を[回転角]ボックスから選択します。

- 分割したいデータが赤枠で分割されるように、矩形の縁をマウスドラッグし、赤枠のサイズと位置を調整します。

- さらに詳細に設定する場合は、[詳細設定へ通知]ボタンをクリックします。

詳細設定が表示され、現在の分割状態が登録されます。

詳細設定では、領域を指定して、データを分割します。

- [領域選択方法]から領域の指定方法を選択します。

- 領域を選択します。

- [選択領域の登録]ボタンをクリックします。

分割領域が登録されます。

|

|

|

- 手順1~3を繰り返し、分割領域をすべて登録します。

|

|

任意にクリックした複数点を頂点とする多角形の内側を領域として設定します。 |

|

|

任意にクリックした複数点を頂点とする多角形の外側を領域として設定します。 |

|

|

任意にダブルクリックした点を通る連続した領域を領域として設定します。 |

|

|

任意にクリックした2点を通る直線で領域を2つに区切り、クリックした方の領域を領域として設定します。 |

|

|

未登録の領域を領域として設定します。 |

|

|

未登録の領域を領域として設定します。 |

- [未登録領域]ボタンをクリックします。

未登録部分が領域として設定されます。

測定データを反転させます。

- 計測データを開きます。

|

|

測定データが不完全な場合は、同じ測定条件でデータを再取得します。 |

- [測定データ]メニューから[反転]を選択します。

- 必要に応じて反転前のデータを保存します

測定データを反転させます。

- [基準とする面]から反転の基準とする面を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

3Dデータが反転します。