VL-800 Seriesアプリケーションでは測定データの操作等に座標系を使用します。

ここでは、座標系の作成方法や編集方法について説明します。

ここでは、座標系について、基本的な操作の流れを図示します。

詳しい操作については、それぞれの参照先のページをご確認ください。

|

Step 1 |

|

座標系 設定 |

|

Step 2 |

|||

|

基準面

|

|

Step 3 |

|||

|

基準線

|

|

Step 4 |

|||

|

原点

|

|

名称 |

説明 |

|||

|

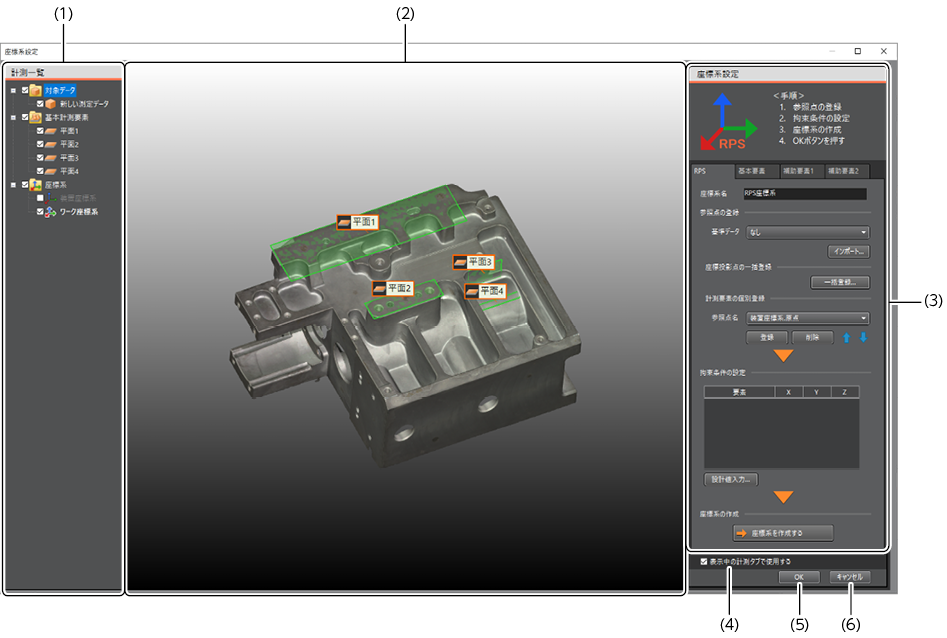

(1) |

計測一覧 |

使用できる要素、座標系、対象データなどを表示します。 |

||

|

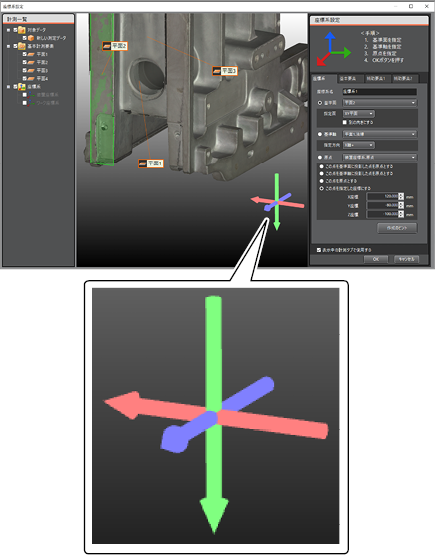

(2) |

プレビュー領域 |

元のデータの形状を表示します。 領域内をドラッグすることで、データを回転できます。 |

||

|

(3) |

座標系設定エリア |

座標系を設定するためのツール等が配置されています。 |

||

|

(4) |

[表示中の計測タブで使用する]チェックボックス |

チェックをつけた状態で[OK]ボタンをクリックすると、表示中の計測タブの座標軸を作成した座標軸に変更します。

|

||

|

(5) |

[OK]ボタン |

クリックすると、設定に基づき座標系を作成します。 |

||

|

(6) |

[キャンセル]ボタン |

座標系を作成せずに[座標系設定]画面を閉じます。 |

||

|

名称 |

説明 |

|||

|

(1) |

計測一覧 |

使用できる要素、座標系、対象データなどを表示します。 |

||

|

(2) |

プレビュー領域 |

元のデータの形状を表示します。 領域内をドラッグすることで、データを回転できます。 |

||

|

(3) |

座標系設定エリア |

座標系を設定するためのツール等が配置されています。 |

||

|

(4) |

[表示中の計測タブで使用する]チェックボックス |

チェックをつけた状態で[OK]ボタンをクリックすると、表示中の計測タブの座標軸を作成した座標軸に変更します。

|

||

|

(5) |

[OK]ボタン |

クリックすると、設定に基づき座標系を作成します。 |

||

|

(6) |

[キャンセル]ボタン |

座標系を作成せずに[座標系設定]画面を閉じます。 |

||

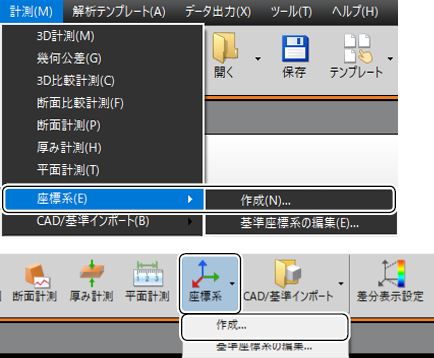

座標系を作成するために、[座標系設定]画面を表示します。

- 計測データを開きます。

|

|

測定データが不完全な場合は、同じ測定条件でデータを再取得します。 |

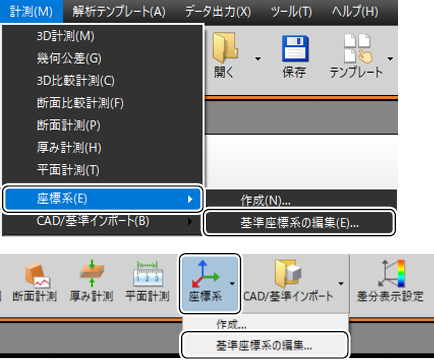

- [計測]メニューの[座標系]から[作成]を選択します。または、ツールバーの[3D解析]タブの[座標系]ボタンをクリックして[作成]を選択します。

[座標系設定]画面で、座標系を作成します。

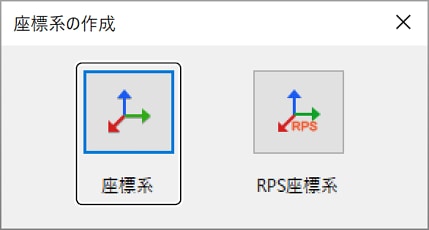

- [座標系]タブをクリックします。

座標系設定エリアが切り替わります。

- [座標系]を選択します。

|

|

新規に要素を作成する場合は、[基本計測]タブまたは[補助要素]タブをクリックします。 |

- 必要に応じて[座標系名]を変更します。

- 基準面とする要素を選択します。

|

|

基準面の法線方向が指定面に設定していない方向の軸になります。 例えば基準面をXY平面に設定している場合、基準面の法線方向がプラス方向のZ軸となります。 |

- 基準面に関する設定をおこないます。

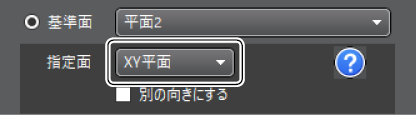

- [3点指定]以外を選択した場合

- [3点指定]以外を選択した場合

- 指定面を選択します。

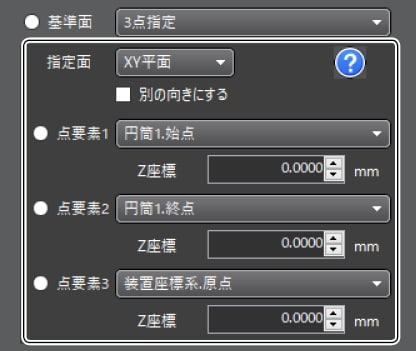

- [3点指定]を選択した場合

- 指定面を選択します。

- 基準面を作成する3点を選択します。

|

|

座標値を入力すると、指定した3点が狙った座標値になるように基準面を作成できます。 |

- 基準軸とする要素を選択します。

- 基準軸に関する設定をおこないます。

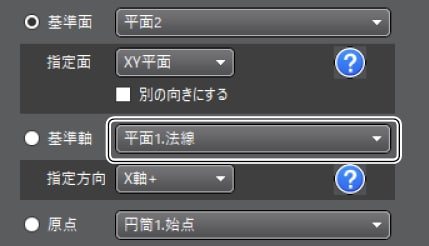

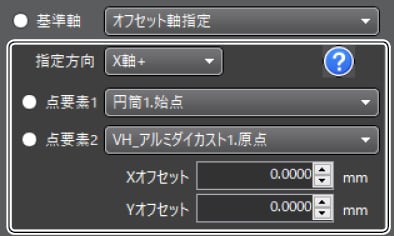

- [2点指定]、[オフセット軸]以外を選択した場合

- [2点指定]、[オフセット軸]以外を選択した場合

- 指定方向を選択します。

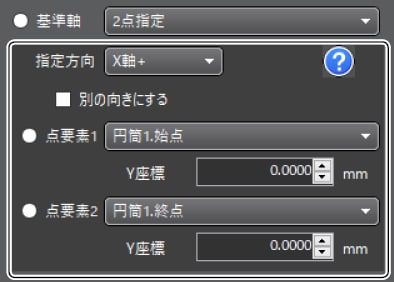

- [2点指定]を選択した場合

- 指定方向を選択します。

- 基準軸を作成する2点を選択します。

座標値を入力すると、指定した2点が狙った座標値になるように基準軸を作成できます。

- [オフセット軸]を選択した場合

- 指定方向を選択します。

- 基準軸を作成する2点を選択します。

- 基準軸を動かす場合は、オフセット値をボックスに設定します。

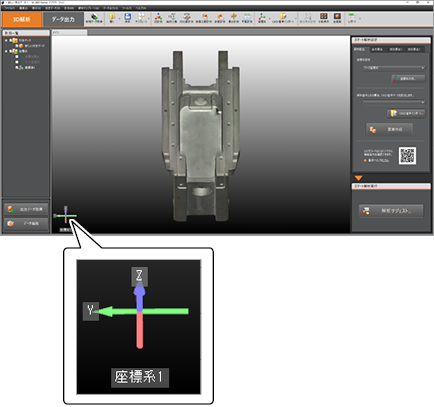

プレビュー領域に座標系が表示されます。

|

|

基準面と基準軸の設定に矛盾があり座標系を作成できない場合は、座標系が表示されません。 |

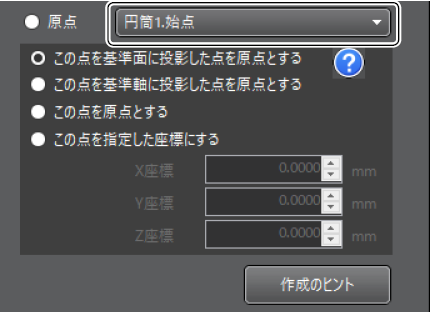

- 原点とする要素を選択します。

- 原点に関する設定をおこないます。

- [1点指定]以外を選択した場合

- 原点とする要素を選択します。

- 原点の指定方法を以下から設定します。

- [この点を基準面に投影した点を原点とする]チェックボックス

選択した点要素を基準面に投影した点を原点に設定します。

- [この点を基準軸に投影した点を原点とする]チェックボックス

選択した点要素を基準軸に投影した点を原点に設定します。

- [この点を原点とする]チェックボックス

選択した点要素を原点に設定します。

- [この点を指定した座標にする]チェックボックス

座標を指定することで、原点を設定します。

- [1点指定]を選択した場合

- 原点とする要素を選択します。

座標値を入力すると、指定した点が狙った座標値になるように原点を作成できます。

- [OK]ボタンをクリックします。

座標系が作成されます。

|

|

[表示中の計測タブで使用する]チェックボックスをONにしていると、表示中の計測タブの座標系が、作成した座標系に設定されます。 |

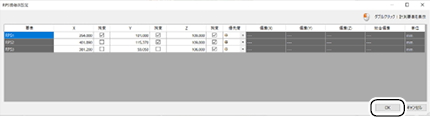

[座標系設定]画面で、RPS座標系を作成します。

- [座標系]タブをクリックします。

- [RPS座標系]を選択します。

|

|

|

- 必要に応じて[座標系名]を変更します。

- 参照点の登録をします。

|

|

座標投影点の一括登録で使用するcsvデータは以下のルールに従います。 |

1行目は各列に指定の文字を入力する。

|

列数 |

項目 |

ヘッダ文字列 |

|

1 |

要素名 |

Name |

|

2 |

X座標 |

CoordsX |

|

3 |

Y座標 |

CoordsY |

|

4 |

Z座標 |

CoordsZ |

|

5 |

X軸拘束 |

ConstraintsX |

|

6 |

Y軸拘束 |

ConstraintsY |

|

7 |

Z軸拘束 |

ConstraintsZ |

|

8 |

優先度 |

Priority |

拘束条件は「0(チェックOFF)」、「1(チェックON)」で指定する。

優先度は「0(低)」、「1(中)」、「2(高)」で指定する。

- 拘束条件を設定します。

- 設計値を入力します。

- 優先度を設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

- [座標系を作成する]ボタンをクリックします。

- 偏差情報を確認し、[OK]ボタンをクリックします。

RPS座標系が作成されます。

[基本要素]タブまたは[補助要素]タブを表示すると、要素を作成するツールボタンが表示されます。

ツールボタンを使用することで、要素を作成できます。

[基本要素]タブでは、以下のツールを使用できます。

|

基本要素 |

|

任意に指定した形状から「平面」を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「円筒」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状から「円錐」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状から「球」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状から「点」を作成します。 |

|

|

|

探索範囲内で指定した座標(X座標,Y座標、Z座標)から最短の位置にある測定データ上に、点を作成します。 |

|

|

特殊計測要素 |

|

任意に指定した形状と基準面から「丸穴」を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状と基準面から「丸軸」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状と基準面から「長穴」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状から「体積面積」を作成します。 |

補助要素は2つのタブに分かれて表示されます。[補助要素1]タブと[補助要素2]タブでは、以下のツールを使用できます。

|

点 |

|

2つの要素の交点を点要素として作成します。 |

|

|

2つの要素の中点を点要素として作成します。 |

|

|

|

指定した点要素を面や直線に投影した点を点要素として作成します。 |

|

|

|

円要素と別の要素の接点を点要素として作成します。 |

|

|

|

3平面の交点を点要素として作成します。 |

|

|

|

選択した点から指定した距離・方向にある点を点要素として作成します。 |

|

|

|

指定した座標(X座標、Y座標、Z座標)にある点を点要素として作成します。 |

|

|

直線 |

|

2つの平面を選択して、その交線を直線要素として作成します。 |

|

|

要素と点を選択して、点からの垂線を直線要素として作成します。 |

|

|

|

2つの要素を選択して、その中線を直線要素として作成します。 |

|

|

|

回転対象になる要素と軸となる要素を選択して、指定した角度にある要素を直線要素として作成します。 |

|

|

|

円要素と別の要素の接線を直線要素として作成します。 |

|

|

直線 |

|

2つ以上の点を指定して、それらの点を通過する直線または近似直線を直線要素として作成します。 |

|

|

直線を平面に投影してできる直線要素として作成します。 |

|

|

|

点要素を原点とし、指定した方向・距離を持つ直線を直線要素として作成します。 |

|

平面 |

|

指定した点を含む平面を平面要素として作成します。 4点以上指定した場合は、近似平円になります。 |

|

|

2つの要素から等距離になる平面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

直線と平面を選択して、直線を通る平面に対する垂直な面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

指定した点要素を含み、指定した線を法線とする平面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

選択した平面から指定した距離にある平面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

直線と点を選択して、2つの要素を通過する平面を平面要素として作成します。 |

|

|

円 |

|

2つの要素同士が交わる円を円要素として作成します。 |

|

|

3つ以上の点を通過する円を円要素として作成します。 4つ以上の点を指定した場合は近似円となります。 |

|

|

|

中心点・法線・半径を指定した円を円要素として作成します。 |

表示中の計測タブの基準座標系を変更できます。

- 計測一覧から設定したい座標系を右クリックして表示されるメニューから[この座標系を使用]を選択します。

|

|

以下の計測タブでは、計測一覧に座標系が表示されません。

|

計測タブで使用される座標系が変更されます。

作成した座標系の内容を変更できます。

- 基準座標系を編集したい計測タブを選択します。

|

|

以下の計測タブでは、計測一覧に座標系が表示されません。

|

- [計測]メニューの[座標系]から[基準座標系の編集]を選択します。または、ツールバーの[3D解析]タブの[座標系]ボタンをクリックして[基準座標系の編集]を選択します。

|

|

装置座標系、ワーク座標系、基準データの座標系を基準座標系に設定している場合は、基準座標系を変更できません。 |

座標系の設定に関するダイアログボックスが表示されます。

- ダイアログボックスの表示を確認し、問題なければ[OK]ボタンを選択します。

- 座標系を編集します。

- 計測一覧から編集したい座標系を右クリックして表示されるメニューから[編集]を選択します。

|

|

|

- 座標系を編集します。

作成した座標系は、削除できます。

- 計測一覧から削除したい座標系を右クリックして表示されるメニューから[削除]を選択します。

|

|

|

座標系が削除されます。

作成した座標系は名前を変更できます。

- 計測一覧から名前を変更したい座標系を右クリックして表示されるメニューから[名前の変更]を選択します。

|

|

|

座標系の名前が変更されます。