解析テンプレートとは、計測に関する設定をテンプレートとして保存しておき、測定データに適用して同じ計測処理を自動的に処理する機能です。

ここでは、解析テンプレートの使用方法について説明します。

ここでは、解析テンプレートについて、基本的な操作の流れを図示します。

詳しい操作については、それぞれの参照先のページをご確認ください。

|

Step 1 |

||

|

3D解析

|

|

Step 2 |

|

テンプレート保存 |

|

Step 3 |

||

|

データ取得

|

|

Step 4 |

|

解析テンプレート適用 |

測定データに適用するための解析テンプレートを開きます。

- [解析テンプレート]メニューから[適用]を選択します。

[開く]ダイアログボックスが表示されます。

|

|

[解析テンプレート]メニューから[最近使用したテンプレート]を選択しても、解析テンプレートを開くことができます。 |

- 解析テンプレートを選択します。

自動位置合わせが開始されます。

解析テンプレートのデータと測定データの位置合わせをおこないます。

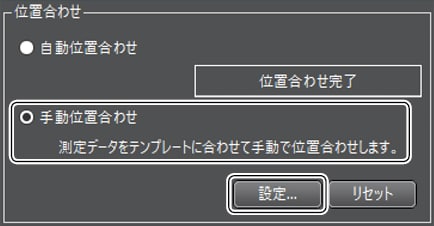

- [手動位置合わせ]を選択します。

- [設定]ボタンをクリックします。

- 位置合わせを[簡単設定]、[詳細設定]から選択します。

- 位置合わせ位置のツールを選択して、位置合わせをします。

[位置合わせ要素]に設定した位置合わせが表示されます。

- 必要に応じて、手順1~手順4の手順で位置合わせを繰り返します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

設定した位置合わせをリセットする場合は、[リセット]ボタンをクリックします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

設定された解析テンプレート名が計測一覧に表示されます。

簡単設定では、ダブルクリックすることで形状を抽出し、抽出した領域を位置合わせします。

位置合わせの形状は、以下から選択できます。

|

|

ダブルクリックして選択した領域から「平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

ダブルクリックして選択した領域から「円筒」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

ダブルクリックして選択した領域から「点」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

ダブルクリックで選択した領域データ全体を用いて、位置合わせします。 |

- 位置合わせの形状を選択します。

- 基準データ表示領域と測定データ表示領域で、位置合わせをしたい場所をダブルクリックします。

位置合わせ対象として認識された場所が緑色で表示されます。

|

|

[1組目の要素を逆向きにする]チェックボックスをONにすると、1組目の要素を逆向きに位置合わせをします。 |

詳細設定では、位置合わせ位置を詳細に設定できます。

位置合わせの形状は、以下から選択できます。

|

|

任意に指定した形状から「平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「円筒」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「円錐」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「球」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「点」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

指定したエリアに含まれるデータそのものを用いて、位置合わせします。 |

|

|

任意に指定した形状から「2つの平面に対する対称面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「指定した軸を通り、指定した平面に垂直な平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

|

|

任意に指定した形状から「平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [平面]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

|

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意に指定した形状から「円筒」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [円筒]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

|

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意に指定した形状から「円錐」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [円錐]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

任意に指定した形状から「球」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [球]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

任意に指定した形状から「点」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [点]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

指定したエリアに含まれるデータそのものを用いて、位置合わせします。 |

|

|

「フィット」は位置合わせの形状に差があると、動作しないことがあります。 そのため、他の形状で一度位置合わせをしてから、より精密に位置合わせをするときに使用してください。 |

- [フィット]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした個所を含む連続する領域を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

領域に含まれるデータを用いて、位置合わせします。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して詳細設定タブの初期画面に戻ります。 |

|

|

任意に指定した形状から「2つの平面に対する対称面」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [対称面]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [もう1つの平面を指定する]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 手順2、3の手順で領域を指定します。

|

|

[逆向きにする]チェックボックスをONにすると、逆向きに位置合わせをします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して詳細設定タブの初期画面に戻ります。 |

|

|

任意に指定した形状から「指定した軸を通り、指定した平面に垂直な平面」の位置合わせ形状を作成します。 |

- [軸平面]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域(軸要素)を指定します。

[ダブルクリックで指定]

位置合わせをしたい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して位置合わせ形状が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [平面を指定する]ボタンをクリックします。

位置合わせ形状設定エリアが切り替わります。

- 手順2、3の手順で領域(平面要素)を指定します。

|

|

[逆向きにする]チェックボックスをONにすると、逆向きに位置合わせをします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

[キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して詳細設定タブの初期画面に戻ります。 |

適用した解析テンプレートを削除します。

- [解析テンプレート]メニューから[解析テンプレート情報の削除]を選択します。

計測一覧から解析テンプレートの表示が削除されます。

|

|

計測一覧の解析テンプレート名を右クリックし、[削除]を選択しても解析テンプレートを削除できます。 |

計測解析の設定を既定として設定しておくと、新規に測定したときや測定データを開いたときに自動的に計測をおこなえます。

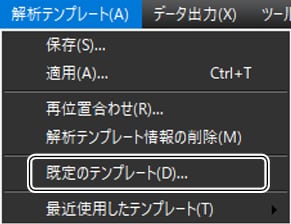

- [解析テンプレート]メニューから[既定のテンプレート]を選択します。

[環境設定]ダイアログボックスが表示されます。

- 設定する解析テンプレートのチェックボックスをONにし、[参照]ボタンをクリックします。

[開く]ダイアログボックスが表示されます。

- 解析テンプレートが格納されているフォルダーを選択します。

- ファイルの一覧から解析テンプレートを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

- [OK]ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されます。設定するには[はい]をクリックします。

|

|

既定の設定は、VL-800 Seriesアプリケーションを終了しても保持されます。 |

選択した解析テンプレートが既定として保存されます。保存内容に応じて、次回新規測定時または既存ファイルオープン時に解析テンプレートが自動的に適用されます。

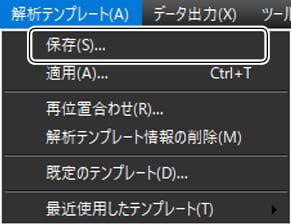

計測設定を解析テンプレートとして保存します。

- [解析テンプレート]メニューから[保存]を選択します。

[名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。

- ファイルの保存先を選択します。

- 新しいファイル名を入力し、保存します。

計測設定が解析テンプレートとして新しい名前で保存されます。

計測設定をCADテンプレートとして保存します。

- [CADテンプレート作成]をクリックします。または[ファイル]メニューから[CADテンプレート作成]をクリックします。

|

|

以下の方法でもCADテンプレートファイルを開くことができます。

|

- ファイルが格納されているフォルダーを選択します。

- ファイルの一覧からファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックします。

計測設定済みCADテンプレートデータがメインウィンドウに表示されます。

- 計測設定をします。

- CADテンプレートファイルを保存する。

測定データファイルと同じように保存ができます。

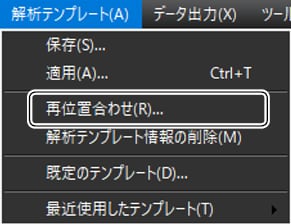

解析テンプレートと測定データの位置合わせをしなおします。

- [解析テンプレート]メニューから[再位置合わせ]を選択します。

[テンプレート位置合わせ]画面が表示されます。

- [手動位置合わせ]を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

[位置合わせ]画面が表示されます。