ここでは、[計測]メニューで計測できる機能のうち、3D計測について説明します。

3D計測では、取得した立体形状に対して距離や角度などを求めます。

[計測]メニューから[3D計測]を選択するか、ツールバーの[3D解析]タブの[3D計測]ボタンをクリックすると、3D計測タブが表示されます。

3D計測時のメインウィンドウの名称と機能について説明します。

|

名称 |

説明 |

|

|

(1) |

計測一覧 |

画像上に配置した要素および計測名の一覧を表示します。 |

|

(2) |

3D表示領域 |

測定対象物の3D画像を表示します。3D画像は表示変更や操作が可能です。 |

|

(3) |

計測ツール |

計測したり要素を指定したりするためのボタンなどが配置されています。 |

|

(4) |

要素情報表示領域 |

選択した要素の情報を表示します。 [選択要素のみ表示]チェックボックスをONにすると、選択要素のみ表示します。 |

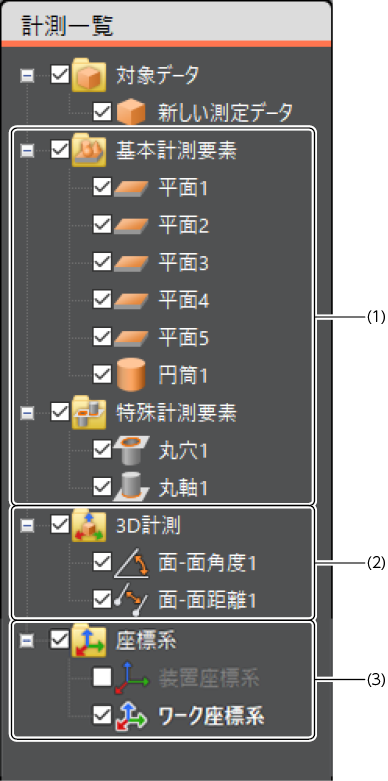

計測一覧には、画像上に配置した要素および計測名の一覧などが表示されます。

|

名称 |

説明 |

|

|

(1) |

要素一覧 |

測定対象物に指定した要素を表示します。 チェックボックスをOFFにすると、3D表示領域の要素が非表示になります。 |

|

(2) |

計測名一覧 |

測定対象物に設定した計測名を表示します。 チェックボックスをOFFにすると、3D表示領域の計測名が非表示になります。 |

|

(3) |

座標系 |

定義された座標系を表示します。 現在使用している座標系を太字で表示します。 |

計測をおこなうために、[3D計測]タブを表示します。

- 計測データを開きます。

メインウィンドウに[3D計測]タブが表示されます。

|

|

新規に3D計測タブを作成する場合は、[計測]メニューから[3D計測]を選択します。 または、ツールバーの[3D解析]タブの[3D計測]ボタンをクリックします。 |

測定データに要素を指定して3D計測をおこないます。

- 計測ツールから目的のタブを選択します。

- 目的の計測ツールボタンをクリックし、3D画像上で計測をおこないます。

|

タブ名 |

ツール名 |

参照先 |

|

基本要素 |

距離 |

|

|

角度 |

||

|

平面 |

||

|

円筒 |

||

|

円錐 |

||

|

球 |

||

|

点 |

||

|

丸穴 |

||

|

丸軸 |

||

|

長穴 |

||

|

体積面積 |

||

|

簡単計測 |

面-面(距離) |

|

|

面-点 |

||

|

穴距離 |

||

|

面-面(角度) |

||

|

3平面 |

||

|

補助要素1 |

交点 |

|

|

中点 |

||

|

投影点 |

||

|

接点 |

||

|

3平面の交点 |

||

|

オフセット点 |

||

|

座標入力 |

||

|

交線 |

||

|

垂線 |

||

|

中線 |

||

|

回転線 |

||

|

接線 |

||

|

多点直線 |

||

|

投影線 |

||

|

点-方向線 |

||

|

補助要素2 |

多点平面 |

|

|

対称面 |

||

|

垂直面 |

||

|

点-法線面 |

||

|

オフセット面 |

||

|

線-点面 |

||

|

交円 |

||

|

多点円 |

||

|

点-法線円 |

ここでは計測ツールで配置した要素や計測の編集/削除について説明します。

選択

以下のいずれかの操作をおこなうと、要素を選択できます。

- 3D表示領域で目的の要素またはラベルをクリックする

- 計測一覧で目的の要素を選択する

編集

以下のいずれかの操作をおこなうと、要素を編集できます。

- 3D表示領域または計測一覧で要素を選択し、右クリックメニューから[編集]を選択する

- 計測一覧で要素をダブルクリックする

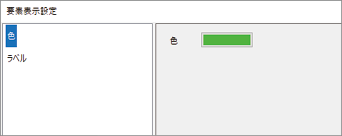

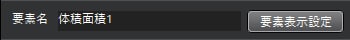

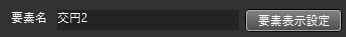

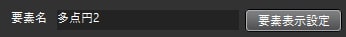

表示設定の変更

作成される要素やラベルの表示は、[環境設定]画面の[要素表示一括設定]で設定します。

3D表示領域または計測一覧で要素を選択し、右クリックメニューから[要素表示設定]を選択すると、表示設定を変更できます。

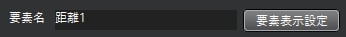

名前の変更

初期状態では、計測ツールのツール名称に、1から始まる通番を追加した名前が付きます。たとえば、[平面]で設定した1つ目の計測名は[平面1]となります。

以下のいずれかの操作をおこなうと、計測名を変更できます。

- 3D表示領域または計測一覧で要素を選択し、右クリックメニューから[名前の変更]を選択する

- 計測一覧で要素を選択し、F2キーを押す

削除

以下のいずれかの操作をおこなうと、要素を削除できます。

- 3D表示領域または計測一覧で要素を選択し、右クリックメニューから[削除]を選択する

- 計測一覧で要素を選択し、Deleteキーを押す

3D計測の計測結果をレポートやExcelファイルへ出力することができます。

レポート出力

別ウィンドウに定型のレポート形式で出力します。

Excelファイル出力

Excelにグリッド表示のレイアウトで画像データとテキストを出力します。

計測結果の統計処理やExcelでのグラフ作成にはこちらの機能を使用します。

CSV保存

計測結果をCSV形式のファイルに出力します。

CSV形式で保存したデータは、Microsoft Excelなどの表計算ソフトで読み込むことができます。

画像保存

表示している計測タブに表示されている計測画面(3D表示領域)を画像データとして出力します。

印刷

計測結果を印刷できます。

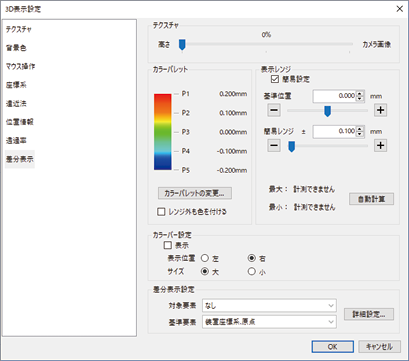

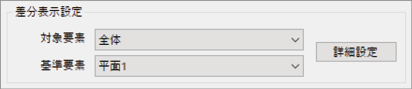

対称要素と基準要素を指定して、高さ差分をカラー表示できます。

- 計測データを開きます。

メインウィンドウに[3D計測]タブが表示されます。

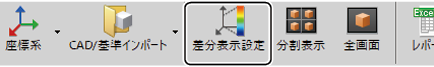

- ツールバーの[3D解析]タブの[差分表示設定]ボタンをクリックします。

[3D表示設定]画面が表示されます。

- 差分表示するための[対象要素]と[基準要素]を選択します。

設定の詳細は、 「差分表示の設定」を参照してください。

「差分表示の設定」を参照してください。

- [OK]をクリックします。

点や平面、円筒軸など「(入力)要素」同士の3D空間での距離や角度を計測します。

3D計測で計測できる要素は大きく3種類の要素に分類されます。

- 基本要素

平面や円筒などの基本となる形状の要素です。

測定データ上で形状を選択します。

基本要素は、入力要素として使用できます。

- 3D計測要素

数値入力または入力要素を組み合わせて、3D空間の距離や角度など計測するための要素です。

- 補助要素

数値入力または入力要素を組み合わせて、別の入力要素を作成するための要素です。

|

|

基本要素と補助要素は他の計測と共通で使用できます。 |

3D計測では、座標系、基本要素、特殊計測要素、補助要素を入力要素として使用できます。

入力要素を機能別に分類すると、以下のものに分かれます。

|

名称 |

入力要素として使用できる要素 |

|

平面要素 |

平面(基本計測要素)、多点平面(補助要素)、対称面(補助要素)、垂直面(補助要素)、点-法線面(補助要素)、オフセット面(補助要素)、線-点面(補助要素)、座標系の平面 |

|

円筒要素 |

円筒(基本計測要素) |

|

円要素 |

円(補助要素)、交円、多点円、点-法線円、丸穴(特殊計測要素)、丸軸(特殊計測要素) |

|

円錐要素 |

円錐(基本計測要素) |

|

球要素 |

球(基本計測要素) |

|

点要素 |

点(基本計測要素)、交点、中点、投影点、円との接点、円(補助要素)の中心、オフセット点、座標入力、座標系の原点、円筒(基本計測要素)の始点、終点、円錐(基本計測要素)の始点、終点、丸穴(特殊計測要素)の中心、丸軸(特殊計測要素)の中心、長穴(特殊計測要素)の中心点、円1中心、円2中心 |

|

直線要素 |

円筒(基本計測要素)の中心軸、 円錐(基本計測要素)の中心軸、交線(補助要素)、垂線(補助要素)、中線(補助要素)、回転線(補助要素)、接線(補助要素)、多点直線(補助要素)、投影線(補助要素)、点ー方向線(補助要素)、座標系の軸、丸穴(特殊計測要素)の軸、丸軸(特殊計測要素)の軸、長穴(特殊計測要素)の中心線 |

使用頻度の高い計測項目を基本要素としてまとめています。

複数の要素をもとに計測する[寸法要素]や測定データから計測するための形状の特徴を抽出して計測要素とする[基本計測要素]/[特殊計測要素]があります。

|

寸法要素 |

|

任意に指定した2つの要素の距離を計測します。 |

|

|

任意に指定した2つの要素の角度を計測します。 |

|

|

基本要素 |

|

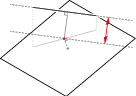

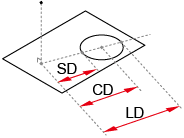

任意に指定した形状から「平面」を作成します。 |

|

|

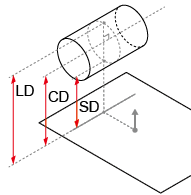

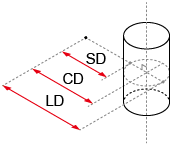

任意に指定した形状から「円筒」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状から「円錐」を作成します。 |

|

|

|

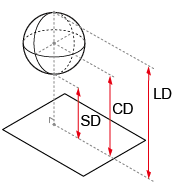

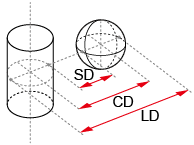

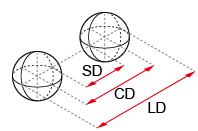

任意に指定した形状から「球」を作成します。 |

|

|

|

任意に指定した形状から「点」を作成します。 |

|

|

|

探索範囲内で指定した座標(X座標,Y座標、Z座標)から最短の位置にある測定データ上に、点を作成します。 |

|

|

特殊計測要素 |

|

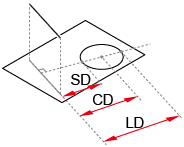

任意に指定した形状と基準面から「丸穴」の直径・半径・中心点を抽出します。 |

|

|

任意に指定した形状と基準面から「丸軸」の直径・半径・中心点を抽出します。 |

|

|

|

任意に指定した形状と基準面から「長穴」の半径・ピッチ・中心点を抽出します。 |

|

|

|

任意に指定した領域の表面積や体積を抽出します。 |

|

|

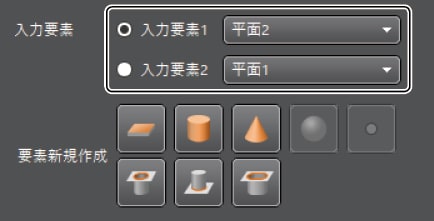

任意に指定した2つの要素の距離を計測します。 |

計測方法

- [距離]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[距離]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2])を設定します。

|

|

|

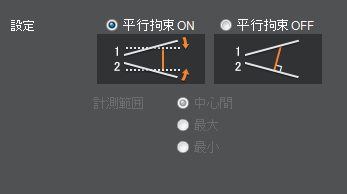

- 必要に応じて、平行拘束のラジオボタンまたは[計測範囲]ラジオボタンを設定します。

- [平行拘束ON]、[平行拘束OFF]

[平行拘束ON]を選択すると、2つの要素に対して平行拘束をおこないます。

|

|

初期設定では[平行拘束ON]が選択されています。 |

- [計測範囲]

円、円筒、球、円錐を入力要素に設定した場合に、計測する範囲(中心間、最大、最小)を設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

(1) 平面 - 平面

それぞれの平面の「重心を通る法線」の両方に垂直となる方向の回転軸を中心に平行拘束をおこない、平行になった平面間の距離を計測します。 |

|

「入力要素1」の重心から、「入力要素2」に降ろした垂線の長さを計測します。 要素を指定する順番によって、測定される長さが異なります。 |

|

(2) 平面 - 直線

平面と、直線を含む仮想平面とで平面-平面の平行拘束が有効な場合の距離を計測します。「直線を含む仮想平面」は、平面要素との角度がもっとも小さくなる平面とします。 |

|

平面の中心から直線の平面への投影線に下した垂線の足と、直線との距離を計測します。 |

|

(3) 平面 - 円

|

平面と、円要素のある平面の交線を算出し、交線に垂直で円の中心を通る直線を測定線とします。交線と測定線の交点、および円の中心をつなぐ直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(4) 平面 - 点

|

点と面を最短でつなぐ直線(垂線)の距離を計測します。 |

|

(5) 平面 - 円筒/円錐

|

円筒の中心軸(または円錐の中心軸)を平面に投影した線に対して、平面の重心から垂線を作成して、その交点を算出します。交点から円筒の中心軸(または円錐の中心軸)に垂直な線を作成して、その距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(6) 平面 - 球

|

球の中心を通る、平面に垂直な線を作成して平面との交点を算出します。交点と球の中心つなぐ直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(7) 直線(円筒/円錐) - 直線(円筒/円錐)

それぞれの直線(または円筒の中心軸、円錐の中心軸)の中心をもとに平行拘束をおこない、平行になった直線間の距離を計測します。 |

|

入力要素1(または円筒の中心軸、円錐の中心軸)の中心から、入力要素2(または円筒の中心線、円錐の中心線)に降ろした垂線の長さを計測します。要素を指定する順番により、測定される長さが異なります。 |

|

(8) 直線(円筒/円錐) - 円

|

円要素のある平面に直線(または円筒の中心軸、円錐の中心軸)を投影した投影線を作成し、投影線に垂直となる円の中心を通る直線との交点を算出します。この交点と円の中心をつなぐ直線の距離を計測します。[測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(9) 直線 - 点

|

点と直線を最短距離でつなぐ直線(垂線)の距離を計測します。 |

|

(10) 直線 - 球

|

球の中心を通り、直線に垂直な線を測定線とします。測定線と直線の交点、および球の中心をつなぐ直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。 |

|

(11) 円 - 円

|

入力要素1がある平面に、入力要素2を投影した投影円を作成します。1つ目の円の中心と、投影円の中心をつなぐ直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。 要素を指定する順番によって、測定される長さが異なります。

|

|

(12) 点/球 - 円

|

円要素がある面に点または球の中心を投影し、投影点と円の中心をつなぐ直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(13) 点 - 点

|

2点間をつなぐ直線の距離を計測します。 |

|

(14) 点 - 円筒/円錐

|

円筒の中心軸または円錐の中心軸に垂直であり、点を通る直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(15) 点 - 球

|

点と球の中心をつなぐ直線の距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(16) 球 - 円筒/円錐

|

円筒の中心軸(または円錐の中心軸)に垂直な、球の中心を通る直線を測定線として距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

(17) 球 - 球

|

2つの球の中心をつなぐ直線を測定線として距離を計測します。 [測定範囲]の設定に応じた距離が測定されます。

|

|

|

|

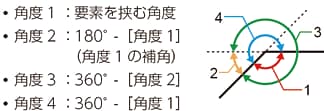

任意に指定した2つの要素の角度を計測します。 |

計測方法

- [角度]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[角度]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2])を設定します。

|

|

|

- 角度を設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

(1) 平面 - 平面

2つ目の面の交線に垂直な平面による断面の位置で、面が交差する角度を計測します。

(2) 平面 - 直線(円筒/円錐)

直線(または円筒の中心軸、円錐の中心軸)を平面に投影します。

その投影線と直線の角度を計測します。

(3) 直線(円筒/円錐) - 直線(円筒/円錐)

2つの直線(または円筒の中心軸、円錐の中心軸)に平行な平面に、2つの直線をそれぞれ投影し、投影線が交差する部分の角度を計測します。

|

|

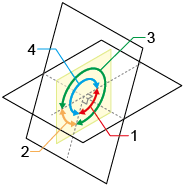

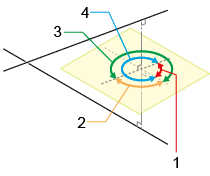

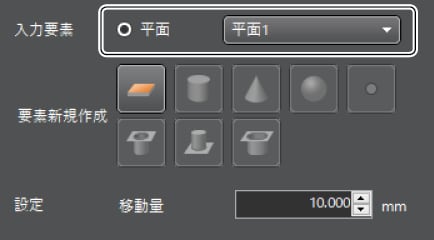

任意に指定した形状から「平面」を作成します。 |

- [平面]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[平面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

|

|

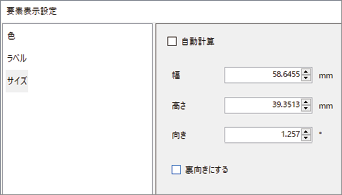

[要素表示設定]ボタンをクリックすると、平面の[要素表示設定]画面が表示されます。 [サイズ]を選択して、平面の向きを裏向きに設定できます。

|

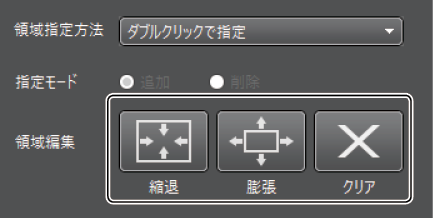

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

要素を作成したい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して要素が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して要素が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意に指定した形状から「円筒」を作成します。 |

- [円筒]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[円筒]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

|

|

[要素表示設定]ボタンをクリックすると、円筒の[要素表示設定]画面が表示されます。

|

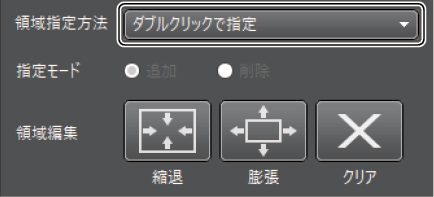

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

要素を作成したい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所の形状から幾何学形状を抽出して要素が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して要素が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 必要に応じて領域とサイズを編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

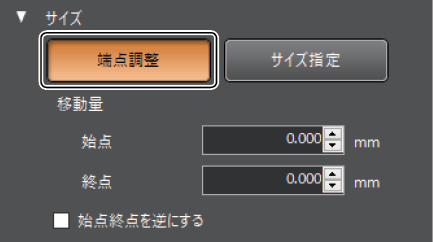

[端点調整]ボタンをクリックして、円筒の端点の移動量と始点と終点の方向を指定します。

[サイズ指定]ボタンをクリックして、「高さ」と円筒の始点と終点の方向を指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

任意に指定した形状から「円錐」を作成します。 |

- [円錐]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[円錐]と[要素情報]が表示されます。

この後の手順は[円筒]と同じです。

|

|

[要素表示設定]ボタンをクリックすると、円錐の[要素表示設定]画面が表示されます。

|

|

|

任意に指定した形状から「球」を作成します。 |

- [球]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[球]と[要素情報]が表示されます。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

任意に指定した形状から「点」を作成します。 |

- [点]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[点]と[要素情報]が表示されます。

この後の手順は[平面]と同じです。

|

|

探索範囲内で指定した座標(X座標,Y座標、Z座標)から最短の位置にある測定データ上に、点を作成します。 |

- [座標投影点]ボタンをクリックします。

- 必要に応じて要素名を変更します。

- 座標([X座標]、[Y座標]、[Z座標])を設定します。

- 探索範囲を設定します。

- 座標系を指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

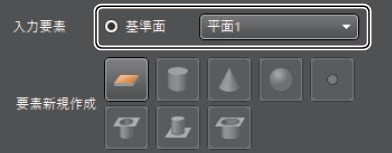

任意に指定した形状と基準面から「丸穴」の直径・半径・中心点を抽出します。歯車や凹凸がある部品の3D解析に最適な機能です。 |

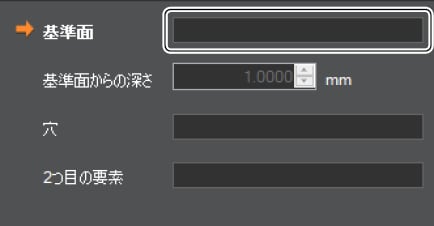

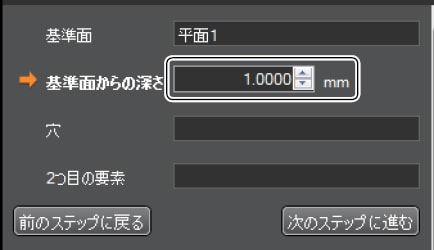

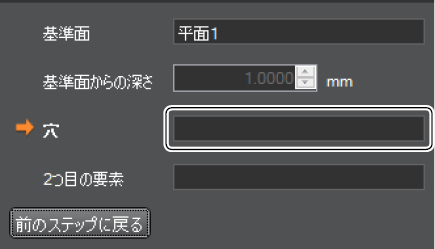

- [丸穴]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[丸穴]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素となる基準面をドロップダウンボックスから選択します。

- 基準面からの深さ、抽出方法、抽出幅を設定します。

|

|

歯車形状の山谷のような複雑な形状も抽出対象としたい場合は、[複雑な形状も抽出対象とする]チェックボックスをオンにします。 |

- 要素を作成したい箇所でダブルクリックします。

クリックした箇所と基準面からの深さを考慮した形状から幾何学形状を抽出して要素が作成されます。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

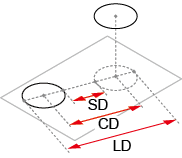

任意に指定した形状と基準面から「丸軸」の直径・半径・中心点を抽出します。歯車や凹凸がある部品の3D解析に最適な機能です。 |

- [丸軸]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[丸軸]と[要素情報]が表示されます。

この後の手順は[丸穴]と同じです。

|

|

丸軸での基準面からの深さの指定方向は、丸穴でのオフセットの指定方向の逆になります。 |

|

|

任意に指定した形状と基準面から「長穴」の半径・ピッチ・中心点を抽出します。 |

- [長穴]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[長穴]と[要素情報]が表示されます。

この後の手順は[丸穴]と同じです。

|

|

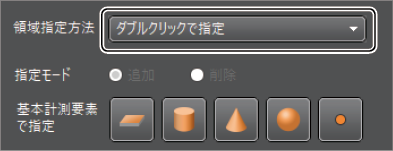

任意に指定した領域の表面積や体積を抽出します。 |

- [体積面積]ボタンをクリックします。

計測操作エリアに[体積面積]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 領域を指定します。

- 領域をマウス操作で直接設定する

- 領域の指定方法を[領域指定方法]ドロップダウンボックスから設定し、領域を指定します。

[ダブルクリックで指定]

要素を作成したい場所でマウスをダブルクリックすると、クリックした箇所から連続的につながっている領域を自動選択します。

|

|

Ctrlキーを押しながらクリックしても要素を作成できます。 |

[マウスで囲んで指定]

マウスでクリックして、領域の外形を決める点を指定します。ダブルクリックすると閉じた領域が確定し、その領域に含まれる形状から幾何学形状を抽出して要素が作成されます。

|

|

[マウスで囲んで指定]を選択した場合、領域の指定モードを選択できます。 [追加]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、領域を追加できます。 [削除]ラジオボタンを選択した状態で領域を指定すると、設定済みの領域上から指定した部分の領域が削除されます。 |

- 基本計測要素で設定する

- [基本計測要素で指定]から使用したい基本計測要素をクリックします。

選択した要素に基づいた領域選択画面に切り替わります。

- 要素作成と同じ手順で領域を指定します。

|

|

この段階では、要素は作成されません。 選択した要素に基づいて、領域範囲が設定された状態になります。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

- 必要に応じて領域を編集します。

|

|

設定した領域を縮退させます。 |

|

|

設定した領域を膨張させます。 |

|

|

すべての領域を要素として選択します。 |

|

|

設定した領域をクリアします。 |

|

|

[体積を計算する]チェックボックスにチェックをつけると、体積が測定されます。 |

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

特定の形状(距離、角度)を測定するために必要となる複数要素の組み合わせを、1 つのボタンにまとめています。

各測定項目は、基本測定要素の組み合わせでできています。

|

距離 |

|

2つの平面間の距離を計測します。 |

|

|

平面と点の距離を計測します。 |

|

|

|

基準面に投影された円と他要素の中心間距離を計測します。 |

|

|

角度 |

|

2つの平面が交差する位置の角度を計測します。 |

|

|

3つの平面から作成される2本の交線の角度を計測します。 |

|

|

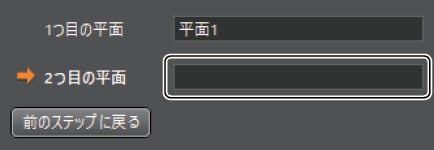

2つの平面間の距離を計測します。 |

- [面-面](距離)ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[面-面距離]と[要素情報]が表示されます。

- 測定したい1つ目の平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

1つ目の平面が確定します。

- 測定したい2つ目の平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

2つ目の平面が確定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

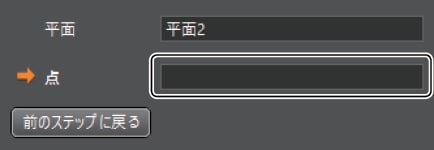

平面と点の距離を計測します。 |

- [面-点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[面-点距離]と[要素情報]が表示されます。

- 測定したい平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

平面が確定します。

- 測定したい点要素をダブルクリックします。

|

|

|

点が確定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

基準面に投影された円と他要素の中心間距離を計測します。 |

- [穴距離]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[穴距離]と[要素情報]が表示されます。

- 基準面にしたい平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

基準面が確定します。

- 基準面からの距離を[基準面からの深さ]で指定します。

基準面と基準面からオフセットした平面の間に丸穴が存在する場合は、基準面上に要素の候補が表示されます。

- [次のステップに進む]ボタンをクリックします。

- 手順3で作成された要素の候補から測定したい要素をダブルクリックします。

- 手順5で選択した要素との距離を測定したい要素をダブルクリックします。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

2つの平面が交差する位置の角度を計測します。 |

- [面-面](角度)ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[面-面角度]と[要素情報]が表示されます。

この後の手順は[面-面](距離)と同じです。

|

|

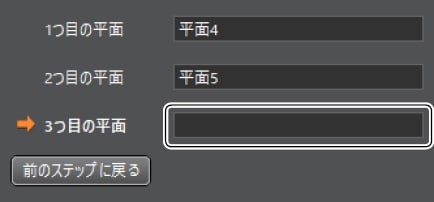

3つの平面から作成される2本の交線の角度を計測します。 |

- [3平面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[3平面角度]と[要素情報]が表示されます。

- 測定したい1つ目の平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

1つ目の平面が確定します。

- 測定したい2つ目の平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

2つ目の平面が確定します。

- 測定したい3つ目の平面要素をダブルクリックします。

|

|

|

3つ目の平面が確定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

基本測定で測定した要素を利用して、新たな入力要素(点、直線、平面、円)を作成・計測します。

補助要素は2つのタブに分かれて表示されます。

|

点 |

|

2つの要素の交点を点要素として作成します。 |

|

|

2つの要素の中点を点要素として作成します。 |

|

|

|

指定した点要素を面や直線に投影した点を点要素として作成します。 |

|

|

|

円要素と別の要素の接点を点要素として作成します。 |

|

|

|

3平面の交点を点要素として作成します。 |

|

|

|

選択した点から指定した距離・方向にある点を点要素として作成します。 |

|

|

|

指定した座標(X座標、Y座標、Z座標)にある点を点要素として作成します。 |

|

|

直線 |

|

2つの平面を選択して、その交線を直線要素として作成します。 |

|

|

要素と点を選択して、点からの垂線を直線要素として作成します。 |

|

|

|

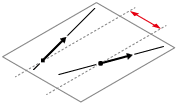

2つの要素を選択して、その中線を直線要素として作成します。 |

|

|

|

回転対象になる要素と軸となる要素を選択して、指定した角度にある要素を直線要素として作成します。 |

|

|

|

円要素と別の要素の接線を直線要素として作成します。 |

|

|

直線 |

|

2つ以上の点を指定して、それらの点を通過する直線または近似直線を直線要素として作成します。 |

|

|

直線を平面に投影してできる直線要素として作成します。 |

|

|

|

点要素を原点とし、指定した方向・距離を持つ直線を直線要素として作成します。 |

|

平面 |

|

指定した点を含む平面を平面要素として作成します。 4点以上指定した場合は、近似平面になります。 |

|

|

2つの要素から等距離になる平面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

直線と平面を選択して、直線を通る平面に対する垂直な面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

指定した点要素を含み、指定した線を法線とする平面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

選択した平面から指定した距離にある平面を平面要素として作成します。 |

|

|

|

直線と点を選択して、2つの要素を通過する平面を平面要素として作成します。 |

|

|

円 |

|

2つの要素同士が交わる円を円要素として作成します。 |

|

|

3つ以上の点を通過する円を円要素として作成します。 4つ以上の点を指定した場合は近似円となります。 |

|

|

|

中心点・法線・半径を指定した円を円要素として作成します。 |

|

|

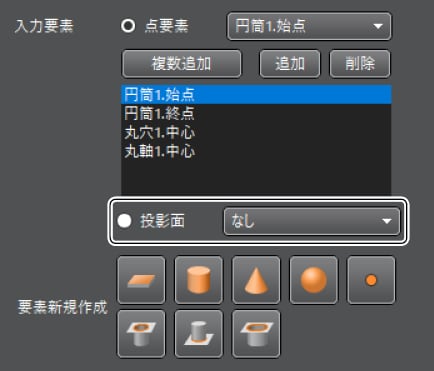

2つの要素の交点を点要素として作成します。 |

- [交点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[交点]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2]、[投影面])を設定します。

|

|

|

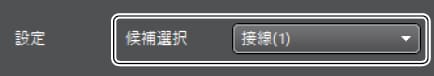

- 複数候補がある場合は、[候補選択]ドロップダウンボックスから測定する交点を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

2つの要素の中点を点要素として作成します。 |

- [中点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[中点]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

指定した点要素を面や直線に投影した点を点要素として作成します。 |

- [投影点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[投影点]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([投影する点]、[投影先要素])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

円要素と別の要素の接点を点要素として作成します。 |

- [接点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[接点]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- 複数候補がある場合は、[接円]から対象の円、[候補選択]から測定する接点を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

3平面の交点を点要素として作成します。 |

- [3平面の交点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[3平面の交点]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([平面1]、[平面2]、[平面3])を設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

選択した点から指定した距離・方向にある点を点要素として作成します。 |

- [オフセット点]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[オフセット点]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([点]、[方向])を設定します。

|

|

|

- [距離]に測定する点までの距離を設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

- 続けて同じ要素を計測する場合は、[OK⇒次要素]ボタンをクリックしてください。

- [キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して計測タブの初期画面に戻ります。

|

|

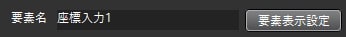

指定した座標(X座標、Y座標、Z座標)にある点を点要素として作成します。 |

- [座標入力]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[座標入力]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 座標([X座標]、[Y座標]、[Z座標])を設定します。

- 座標系を指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

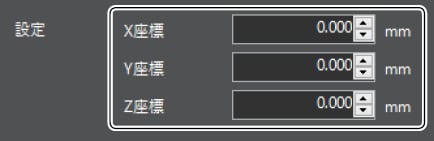

2つの平面を選択して、その交線を直線要素として作成します。 |

- [交線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[交線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([平面1]、[平面2]、[投影面])を設定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

要素と点を選択して、点からの垂線を直線要素として作成します。 |

- [垂線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[垂線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

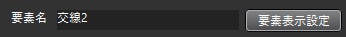

2つの要素を選択して、その中線を直線要素として作成します。 |

- [中線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[中線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- 複数候補がある場合は、[候補選択]から測定する中線を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

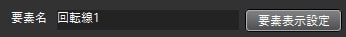

回転対象になる要素と軸となる要素を選択して、指定した角度にある要素を直線要素として作成します。 |

- [回転線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[回転線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([直線]、[回転軸]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- [角度]に回転軸から回転する角度を指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

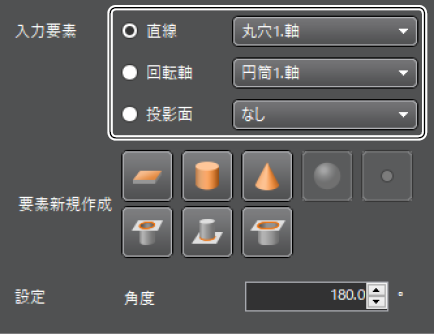

円要素と別の要素の接線を直線要素として作成します。 |

- [接線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[接線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- 複数候補がある場合は、[候補選択]から測定する接線を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

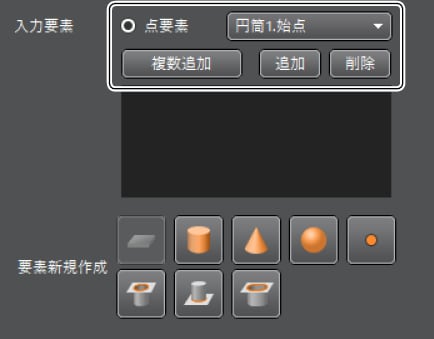

2つ以上の点を指定して、それらの点を通過する直線または近似直線を直線要素として作成します。 |

- [多点直線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[多点直線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- [点要素]から直線を通過する点を指定して、[追加]ボタンをクリックします。

[追加済み入力要素]ボックスに指定した点要素が追加されます。

|

|

|

- 手順3を2回以上繰り返します。

- [投影面]を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

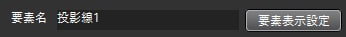

直線を平面に投影してできる直線要素として作成します。 |

- [投影線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[投影線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([直線]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

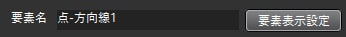

点要素を原点とし、指定した方向・距離を持つ直線を直線要素として作成します。 |

- [点-方向線]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[点-方向線]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([点]、[方向]、[投影面])を設定します。

|

|

|

- [長さ]に測定する直線の長さを指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

指定した点を含む平面を平面要素として作成します。 4点以上指定した場合は、近似平面になります。 |

- [多点平面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[多点平面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- [点要素]から点を指定して、[追加]ボタンをクリックします。

[追加済み入力要素]ボックスに指定した点要素が追加されます。

|

|

|

- 手順3を3回以上繰り返します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

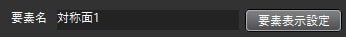

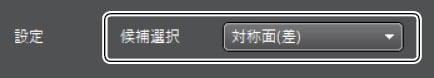

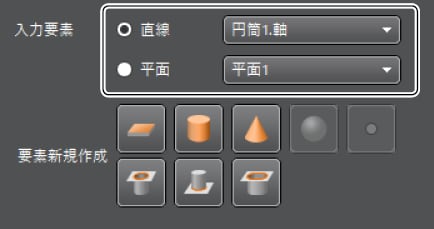

2つの要素から等距離になる平面を平面要素として作成します。 |

- [対称面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[対称面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2])を設定します。

|

|

|

- 複数候補がある場合は、[候補選択]から対称面を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

- 続けて同じ要素を計測する場合は、[OK⇒次要素]ボタンをクリックしてください。

- [キャンセル]ボタンをクリックすると、設定を破棄して計測タブの初期画面に戻ります。

|

|

直線と平面を選択して、直線を通る平面に対する垂直な面を平面要素として作成します。 |

- [垂直面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[垂直面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([直線]、[平面])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

指定した点要素を含み、指定した線を法線とする平面を平面要素として作成します。 |

- [点-法線面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[点-法線面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([点]、[法線])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

選択した平面から指定した距離にある平面を平面要素として作成します。 |

- [オフセット面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[オフセット面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([平面])を設定します。

- [移動量]に入力要素からの移動量を指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

直線と点を選択して、2つの要素を通過する平面を平面要素として作成します。 |

- [線-点面]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[線-点面]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([直線]、[点])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

2つの要素同士が交わる円を円要素として作成します。 |

- [交円]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[交円]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([入力要素1]、[入力要素2])を設定します。

|

|

|

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

3つ以上の点を通過する円を円要素として作成します。 4つ以上の点を指定した場合は近似円となります。 |

- [多点円]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[多点円]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- [点要素]から直線を通過する点を指定して、[追加]ボタンをクリックします。

[追加済み入力要素]ボックスに指定した点要素が追加されます。

|

|

|

- 手順3を3回以上繰り返します。

- [投影面]を選択します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|

|

|

中心点・法線・半径を指定した円を円要素として作成します。 |

- [点-法線円]ボタンをクリックします。

[計測操作エリア]に[点-法線円]と[要素情報]が表示されます。

- 必要に応じて[要素名]を変更します。

- 入力要素([点]、[法線])を設定します。

|

|

|

- [半径]に測定する円の半径を指定します。

- [OK]ボタンをクリックします。

|

|

|