カラーセンサの特徴

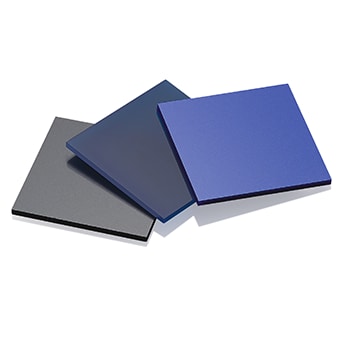

カラーセンサは、光を投光部から発射し、検出物体によって反射する光を受光部で検出する「光電センサ」の一種です。

カラーセンサは赤色、青色、緑色のそれぞれの受光量を検知することができるため、対象物の色を判別することが可能です。

ここでは、カラーセンサの特徴について解説します。

色や見た目の違いを安定して検出できる

赤色の光源のみではなく、赤・青・緑の波長を含む光源でそれぞれの受光比率を算出できるため、

ワークの「見た目」や「色」を判別することができます。

なお、赤い波長の光電センサを用いると、「白と赤」など区別が難しい色の組み合わせがあります。このような難しい組み合わせも、カラーセンサならば安定して検出が可能です。

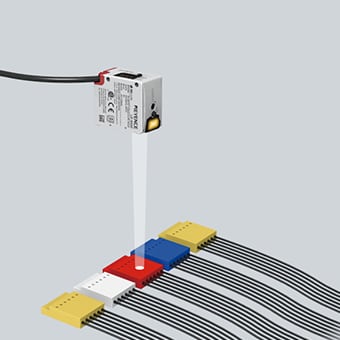

参考:赤色光に対する、各色の反射比率

※グラフは当社製光ファイバセンサ(赤色光)を用いた際の各色の対象物に対する受光量の違いを表わしています。

白と赤、橙と黄、などの組み合わせが判別しにくいことがわかります。

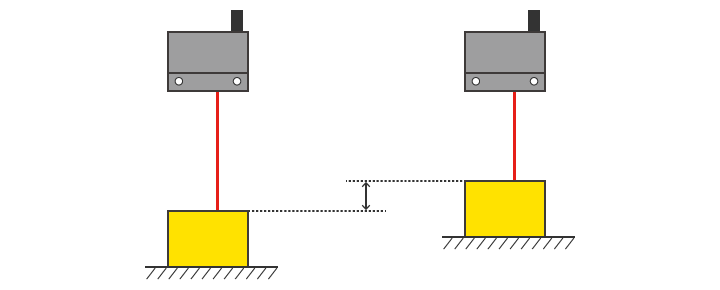

距離が変わっても、安定して検出できる

通常の単一波長型の光電センサであれば、対象物の距離が変わると受光量が変化してしまいます。

一方、カラーセンサの場合、対象物からの距離が変わっても認識する色は変わりません。

そのため距離が変動したり、傾いたりしても、安定して対象物の色を判別することができます。

単一波長型の光電センサ(受光量)とカラーセンサ(受光比率)において、距離が変動した場合は下記のようになります。

受光量

対象物との距離が変化すると、受光量も変化する。

例)コンベアのばたつき、対象物の通過位置のバラツキ

受光量が変動

左:受光比率30 右:受光比率100

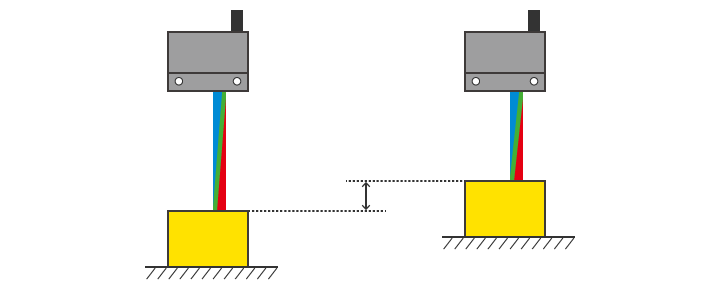

受光比率

対象物との距離が変化しても、色比率は変化しない。

受光比率は変わらない

左:受光比率4:4:1 右:受光比率4:4:1